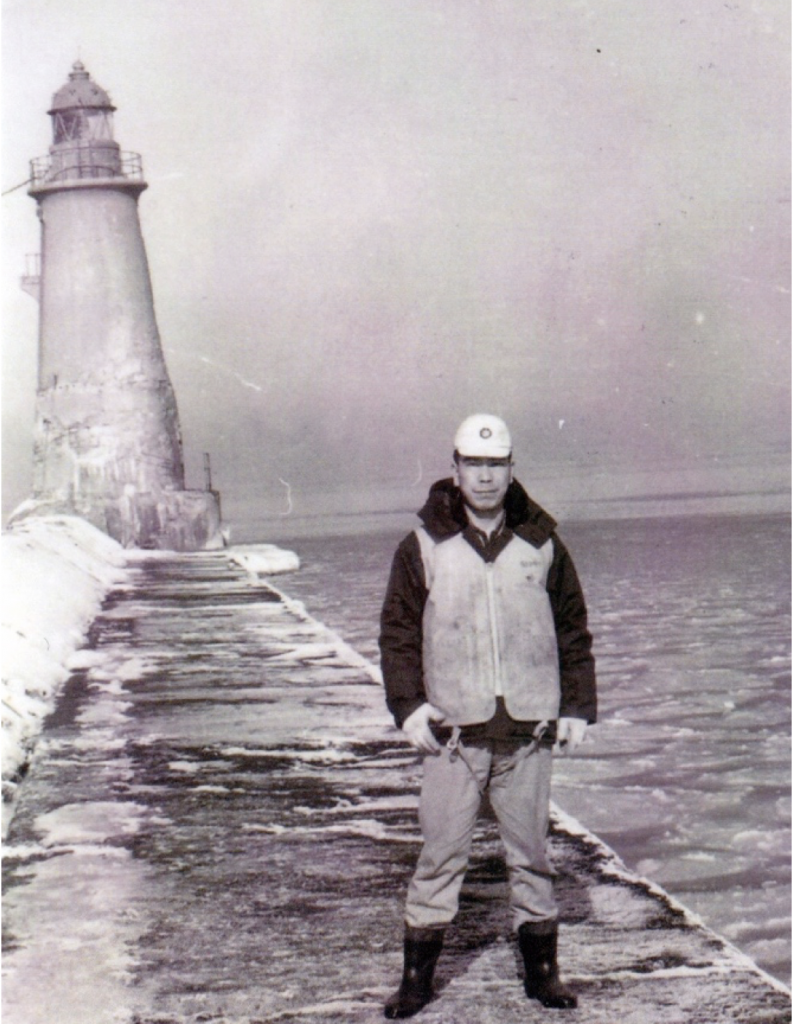

灯台に感じる灯台守の面影

2019/11/22

日本の灯台から灯台守と呼ばれる存在がいなくなってまもなく14年。「14年前まではいたの?」と意外に思う人がいるかもしれない(2006年に女島灯台が無人管理となったのが最後)。それほど『灯台守』という言葉は、物語のような、古の響きを含むものになっている。

まずこの灯台守という言葉だが、これは灯台を管理する技術者の俗称である。明治から戦前にかけては、灯台を主管する局(工部省灯台局、逓信省灯台局など、時代によって変遷あり)の、戦後に海上保安庁が組織されてからは海上保安庁の職員である。

また、灯台守と聞くと俗世間から身を引いて、海に居を構えるおじいさんのイメージがぴったりくる。日が暮れると灯台に火を灯すことだけが仕事の、スローライフな生き様を想像するが、とんでもない。点消灯だけではなく、船との無線交信、海上の気象観測(気象庁に報告する必要があった)、そして霧笛や灯器、レンズ、回転機械などを維持管理するために高い技術が必要な職業だったのだ。

昔は灯台への交通が整備されておらず、灯台守は敷地内の官舎に家族と共に暮らす必要があった。そこでの生活はインフラに頼ることができず、過酷なものであったことが想像される。貯めた雨水を生活用水とし、食料を得るために畑を耕し、魚を釣る。

灯台が建てられる場所は町や村から離れていることが多く、体調が悪くなってもすぐに医者が来てくれるわけではないし、薬を買える場所があるわけでもない。

子どもたちは遠く離れた学校へ何時間もかけて登下校をしなくてはならず、道中は熊やイノシシなど野生の生き物も脅威であった。

また、台風や山火事などの自然災害は生命の危機と直結し、戦時下においては多くの灯台が攻撃された。そのため殉職した灯台守も多い。

そんなに過酷な仕事だが、当時の灯台には灯台守がどうしても必要だったのだ。海に出た人々が無事に帰ってこられるように。日本の発展を支える海の物流のために。人命のため、人々の暮らしのため、灯台の灯りを守ることを信念としていた灯台守たちは、その想いを『守灯精神』と言って表し、高い使命感で職務を全うした。

現在の灯台は、照度によって自動で点灯する。電球が切れれば自動的に予備に切り替り、電力が途切れれば、予備のバッテリーが稼働する。状況は常に海上保安部が遠隔管理しているので、灯台に人がいなくても、問題なく運用できている。

でもいつも灯台にいくと感じる。

数十年前、ここに灯台守がいて、命がけで灯台の光を守ったこと。

家族が力を合わせて暮らしていたこと。

そのぬくもりがあった頃の灯台は、どんなだったのだろう。

言葉だけでは及ばないが、灯台守のことを次世代にも伝えていきたいと思っている。

(写真提供:公益社団法人 燈光会)