古代日本では○○が灯台の役目を果たしていた!?「海と灯台サミット2024」シンポジウム「海と灯台学」レポート

2024/12/18

日本財団「海と灯台プロジェクト」では2024年度から、「なぜそこに灯台が立っているのか」をさまざまな視点から紐解く「海と灯台学」の研究に取り組んでいます。

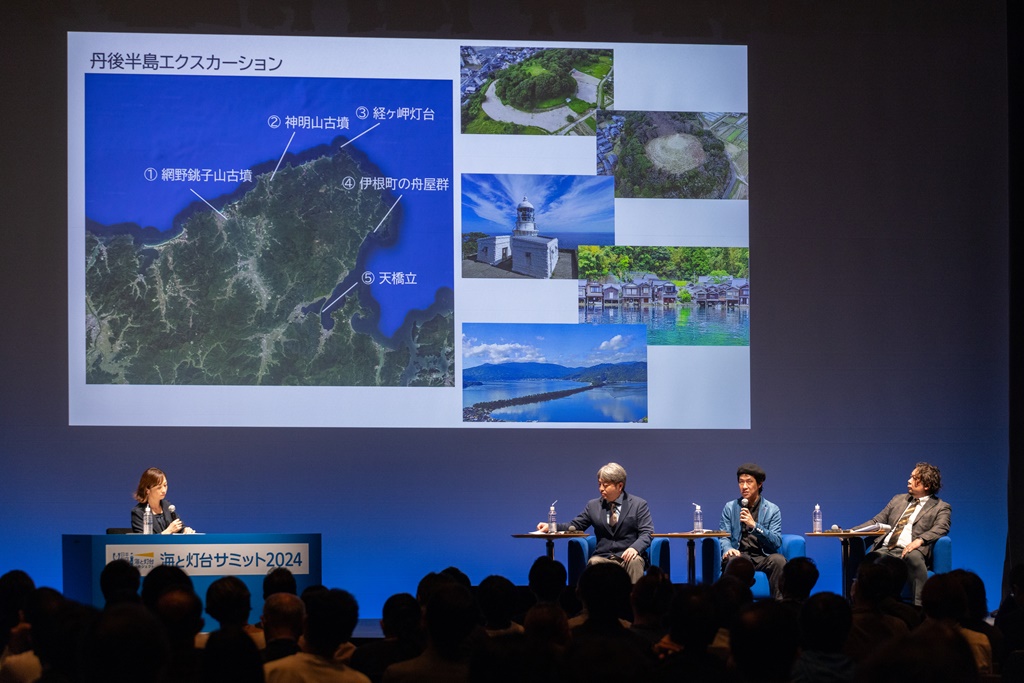

2024年11月3日(日)に開催した「海と灯台サミット2024」のシンポジウムでは、「海と灯台学」の研究に携わる学識経験者3人にこれまでの成果を披露していただきました。その要旨をご紹介します。

池ノ上 真一さん

北海商科大学 商学部観光産業学科 教授。地域計画論、観光街づくり論、地域マネジメント論 などを専門とする。

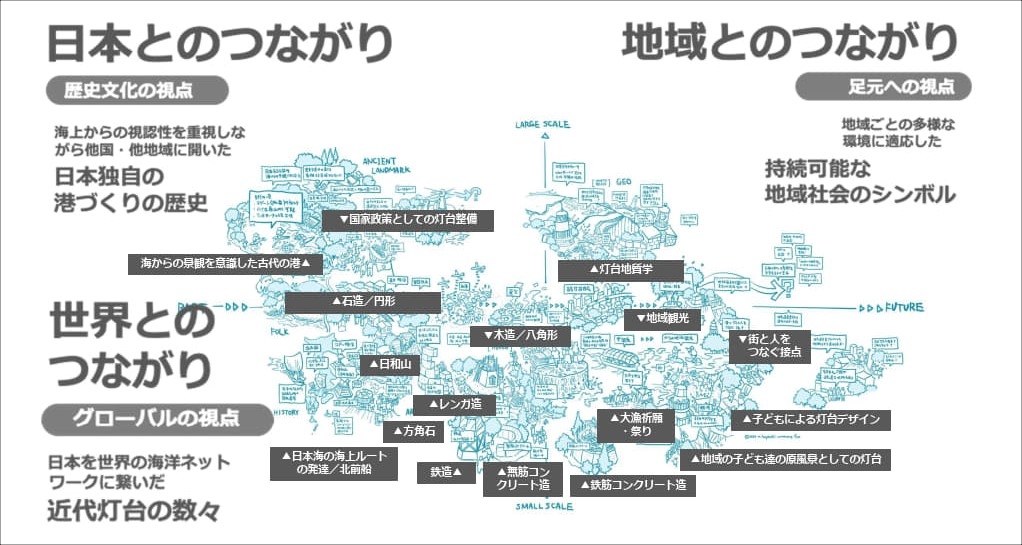

池ノ上さんは、建築学・土木学の視点から、灯台を通して見える世界と日本とのつながりについて議論を展開しました。一例として「日本の灯台の父」と呼ばれる英国人技師リチャード・ブラントンが実は灯台の専門家ではなかったことを指摘し、それゆえに「日本のさまざまな技術を応用して灯台を建設したのでは」と述べました。

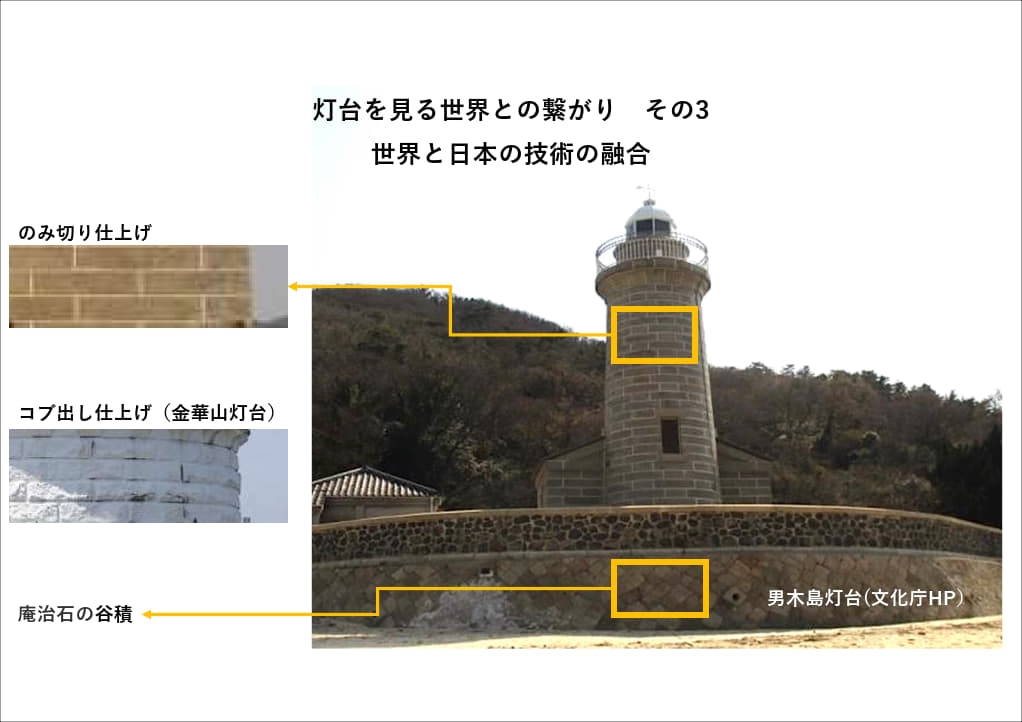

具体例として、内壁と外壁を持つ二重構造の灯台や、ほとんどの部分が石造りの男木島灯台などに日本の石工の技術が駆使されていることなどを挙げ、「世界とつながることを目的として建設された灯台を通して、日本の職人たちが技術を培い、活躍してきた歴史を見ることができる」と語りました。

さらに、灯台は歴史的経緯や地質、地域の環境などにより、その場所に適した形で建設されていると述べ、そのことが「地域の人々が灯台とつながる大きな動機付けになるのでは」と提唱。「灯台を深く調べていけば、新たな学問の展開が見えてくるのではないか」とも話し、「海と灯台学」の発展に意欲を見せてくださいました。

石村 智さん

東京文化財研究所 無形文化遺産部 部長。無形文化遺産・有形文化遺産の枠組みを超えた実践的な文化遺産保護の活動を目指して活動している。

石村さんは、古代日本では古墳が海の道しるべとして灯台の役割を果たしたのではないかとの考察を披露しました。その根拠として、地球は丸いため、海からの目印になる物は高い位置になければ遠くから見えないこと、丹後半島の神明山古墳や網野銚子山古墳といった巨大前方後円墳はラグーンを活用した古代の港に隣接した位置にあり、海上から容易に視認できることを指摘。現代も残るこれらの古墳を海上から見ると、沿岸を航行した古代の人々が航路の目印として古墳を活用した可能性が見えてくると話しました。

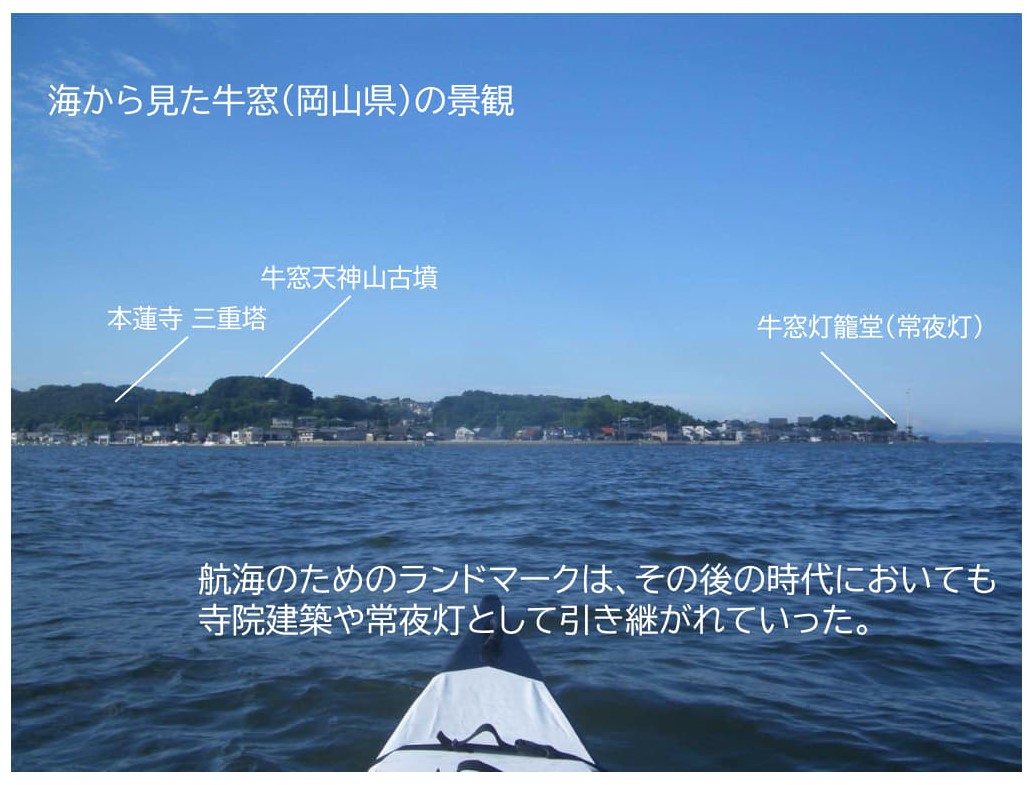

また、古くは万葉集に描かれ、近世には朝鮮通信使の寄港地のひとつだった岡山県瀬戸内市牛窓地域にも着目。海上から陸地を望むと、古墳と常夜灯(近世の灯台)、お寺の三重の塔が目印のように並んで見える景色を示し、「多様なランドマークの系譜」を紹介しました。

さらに、灯台に親しむ旅のお勧めルートとして、丹後半島周遊コースを提案。半島にある2つの古墳や経ヶ岬灯台、古くから漁業で栄えた歴史を今に伝える伊根町の「舟屋群」、日本三景のひとつ「天の橋立」などを巡り、古代から現代に至る歴史に思いをはせながら、丹後半島の美食と美酒を楽しんでみてはと呼びかけました。

栗原 健一さん

株式会社ジオ・ラボ 代表取締役CEO。三笠市立博物館・北海道博物館で学芸員を歴任。地質学の知識を活かし、灯台とその下にある地質を結びつける「灯台地質学」を提唱している。

栗原さんは地質学の専門知識を生かし、灯台とその周囲の地質や自然環境のつながりについて考察しました。

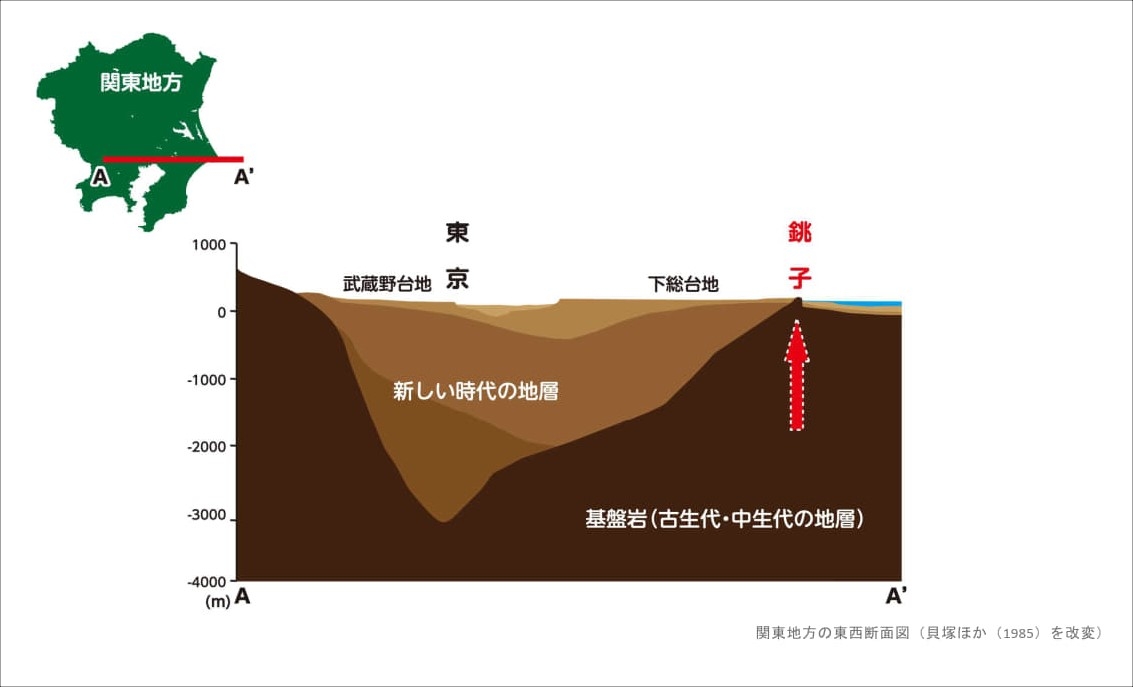

例として犬吠埼灯台を引き合いに出し、1億年前に形成された地層が非常に硬い岩礁となって灯台の周辺にだけ露出していること、それゆえに海難事故が多発し、灯台が必要とされたことなどを解説しました。

また、灯台に親しむ旅のルートとして、日本の灯台の父と言われる英国人技師ブラントンが手掛けた灯台を巡りながら地形と地質を楽しみつつ、地域の美食を味わうコースを考案。まず、1500万年前に大規模な火山の噴火があったとされる南熊野の潮岬灯台と樫野埼灯台を訪ね、続いて熊野古道に由来する海岸沿いの国道を進み、「中央構造線」の上に立つ菅島灯台を訪問。伊勢志摩のアワビを食べ、今度は南から日本列島にぶつかってくっついたとされる伊豆半島を目指し、御前埼灯台を見てから駿河湾の桜エビを堪能。最後は犬吠埼灯台に向かい、紀州から伝わった銚子の醤油で名物のサバを食べる—―という盛りだくさんのコースを提案してくださいました。

日本財団の海野光行常務理事は3人の発表を受け、「『なぜそこに灯台が立っているのか』という問いを深掘りし続けることが、灯台の本質的な価値を紐解くカギになると感じた」とコメント。「灯台を単なる航路標識、目印として見るだけではなく、その背後にある歴史や自然、そして地域社会とのつながりを深く理解することで、より豊かな価値を見出すことができるのだと感じた」とも述べ、「海と灯台学」のさらなる発展に期待を込めました。

「海と灯台サミット2024」第一部シンポジウムはYouTubeでアーカイブをご覧いただけます。

▼Youtubeアーカイブ配信URL

https://youtu.be/zl-6c0M5OKk