グローカルのシンボル・灯台

2025/05/27

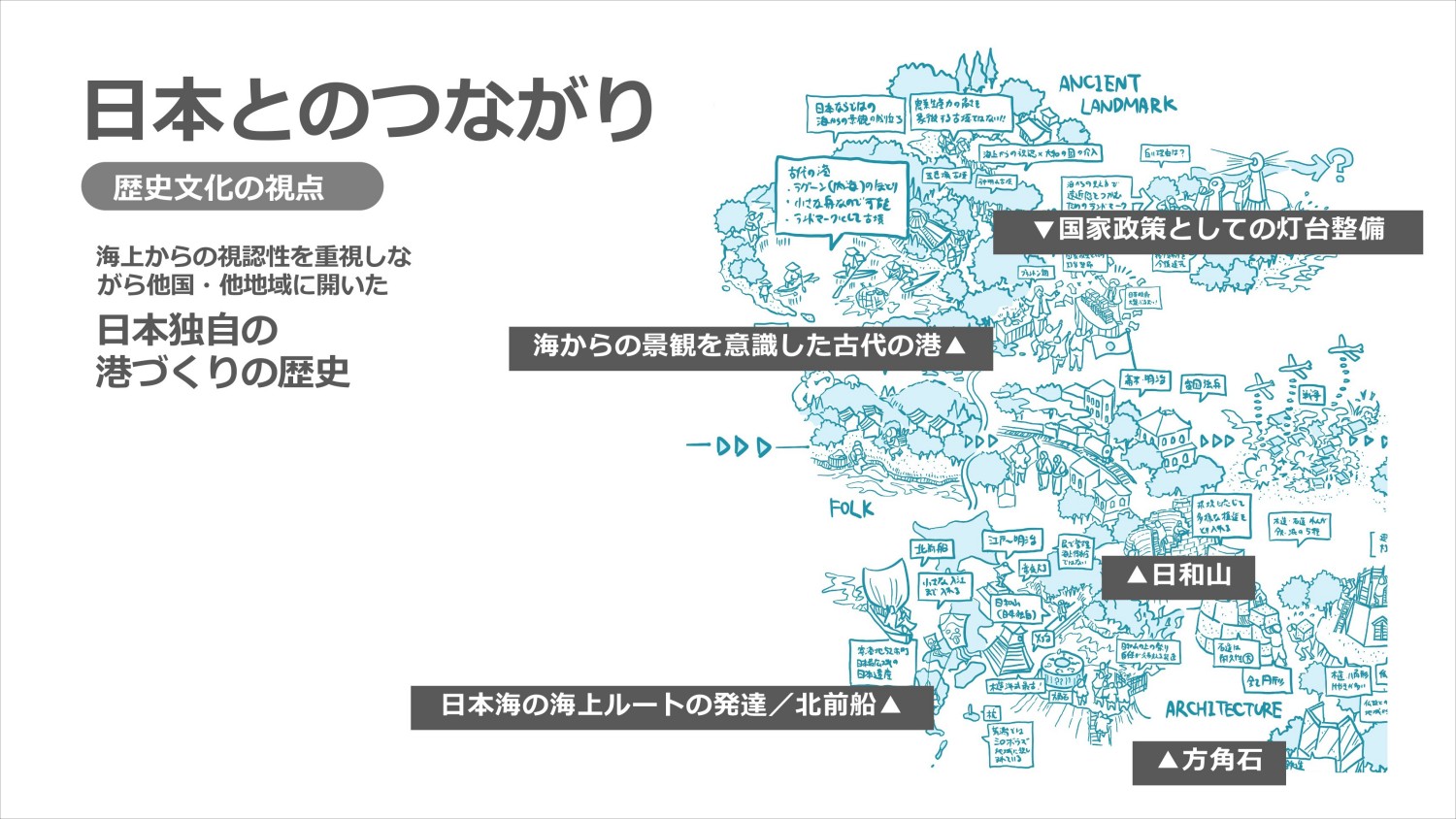

②日本とのつながり

古代から近世にかけて灯台的な役割を果たした構造物を分析することで、近代灯台の形成に日本の海洋文化が及ぼした影響を推測できる。石村(2025)の「海から見た牛窓の景観-古墳・寺院・燈籠堂-や高野(2025)の「北前船の航海を支えたランドマーク 〜常夜灯・日和山・灯台〜」では、日本列島における海洋文化の発展が示されている。日本では旧石器時代から交流・交易や漁労が発展し、航行の目印として燈籠堂や常夜灯が各地に築かれた。これらの文化的背景は近代灯台の設置にも影響を与えたと考えられる。

「灯台の父」ブラントンは、D.&T. スティブンソンの仕様書をそのまま使わず、日本の環境特性に適応させて建設したことが阿瀬・藤岡(2003)の研究で明らかにされている。これは西洋技術を導入しながらも、日本の風土や文化を取り入れた独自の灯台建築の形成を示唆する。また、灯台建設は国の政策だけでなく、地域のニーズに応じ自主的に進められた例も多い。藤岡(2021)によると、北海道では冬季の航行が困難なため、国の整備を待たず1888年から1893年にかけて道庁が負担し20基の灯台を建設した。明治時代には出雲日御碕灯台など、各地から帝国議会へ灯台設置の請願が提出され、灯台が地域社会にとって不可欠なインフラと認識されていた。

建材や工法の選択にも地域特性が反映されている。石丸の研究によれば、フランス技師フロラン監修の灯台はフランス積みや平積み、ブラントンや日本人技師が建設した灯台はイギリス積みが採用された。また、犬吠埼灯台や御前埼灯台には西洋には見られない二重殻構造が導入され、耐震性向上が図られた。これらの点から、近代灯台は西洋技術の導入にとどまらず、日本の気候や歴史に適応し発展したことが明らかである。和洋折衷の建造物として各地に建設され、世界の技術と地域の知識・文化が融合した、日本独自の海洋文化の結晶といえる(図2)。

図2.林匡宏 日本とのつながり 2024 イラスト

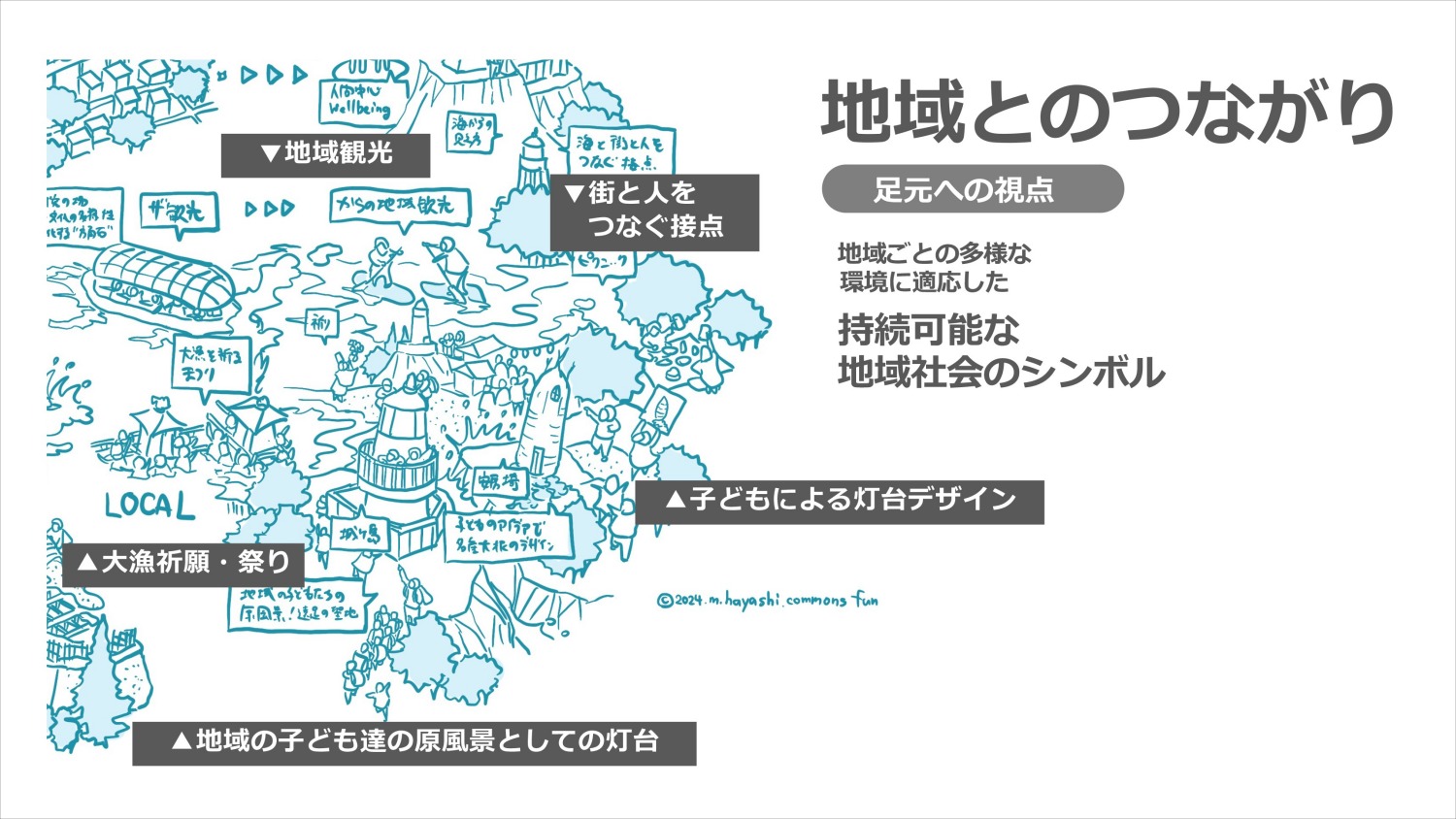

③地域とのつながり

地域で培われた要素は、どのような経緯で生まれたのか。本稿では、灯台の立地環境に着目し、地質や地域の生態系、人々の暮らし、コミュニティの形成との関連を考察する。詳細は栗原(2025)の「灯台の足下から見える地球の記憶と地域の歴史との関係性」や海津氏の「灯台と地域学」に詳しい。灯台建設に影響を与えた要素として、日本が地震大国であり、多様な地質を有する点が指摘される。例えば、漁業は日本の地形的特徴と密接に関連し、急勾配の河川を通じて陸域のミネラルが海に供給され、豊かな藻場を形成した。これにより、魅力的な漁場が生まれ、地域の生態系と暮らしのあり方が地形・地質によって規定されてきた。また、この豊かな漁場で得た海の恵みは、地域文化を醸成し、陸域や他地域との交流・交易を促し、文化の多様性を育んできた。

灯台の立地も、こうした地形的要因と密接に結びついている。例えば、千葉県銚子では、近世から観光地として発展し、犬吠埼灯台の建設後は「磯めぐり」が盛んになった。地域の自然環境が観光と結びつくことで、灯台は航路標識にとどまらず、地域のランドマークとしての機能を担っている。

以上のような背景を踏まえると、灯台は単なる西洋建築の移入ではなく、地域特性を取り入れた和洋折衷、さらには地洋融合の建造物といえる。ローカルを深く探ることで、地球規模の特性に行き着くのである(図3)。

図3.林匡宏 地域とのつながり 2024 イラスト

グローカル時代における灯台の価値再考

①ポスト領域社会への移行

現代社会は、「Post-Territorial Society(ポスト領域社会)」へ移行しつつある。IT 技術の発展により物理的な土地の制約が軽減され、宇宙空間を含む新たな空間が都市の延長として機能し始めている。ジョン・アーリ(2022)は、物理的移動のみならず精神的移動を含めた「移動」の概念を強調し、社会科学の発展の重要性を指摘している。

都市計画論では、産業革命により都市構造が変革し、機能主義が導入されたことで、工場や住居の密集による公害問題が発生した。これに対処するため、公衆衛生の概念が確立され、さらに蒸気機関車の普及により「footloose urbanism」が進展し、ガーデンシティ論やニュータウン建設が展開された。近年では航空・宇宙技術の発展により、移動手段と空間利用の拡張が進み、さらなる「フットルース化」が進行している。そして現代の都市計画は、成長拡大型からコンパクトシティ論やタクティカル・アーバニズムといった新たな戦略的アプローチへ移行しつつある。ポストモダニズムを経て、グローバル化の進展とともに地域社会の再構築が求められ、「グローカル」の重要性がますます高まっている。ポストポストモダニズムと呼ばれる新たな都市・社会構造が問われる時代に突入したといえる。

②灯台のナラティブが示す未来

灯台の意義について、藤岡(2021)は、灯台は単なる構造物ではなく、列強の影響や地域の自立的発展の意志が反映されたものと指摘する。また、西洋技術の導入過程を理解する上でも重要であり、資材調達や立地、技術者の工夫など多くの要素が関わっている。GPSの普及で航路標識としての役割は薄れつつあるが、文化資産としての価値が高まり、保存と地域振興への活用が求められている。

本稿の視点から言い換えると、灯台は地域や人々がポストポストモダニズムを考える上で基軸となるナラティブを蓄積したメモリー装置である。そして、これからの社会を展望するための指針を示す存在ともなり得る。灯台には、航路標識としての機能にとどまらず、ランドマーク、教育、観光、防災など多様な価値が見出せる。今後の人と海の関係を持続可能なものとするためにも、灯台のナラティブに着目し、未来の地域や社会のあり方を探究することが重要である。

引用文献

・阿瀬真由香・藤岡洋保(2003)D.&T.スティブンソンの仕様書とR.H.ブラントンが建設した灯台、日本建築学会大会学術講演梗概集、2003年9月、617-618.

・藤岡洋保(2021)連載 建築史の世界 第12回 灯台が照らす日本の近代、コア東京2021年1月号、コア東京WEB、一般社団法人東京都建築士事務所協会、http://coretokyoweb.jp/?page=article&id=981(2025年3月5日閲覧)

・星野宏和 (2025) 日本の灯台の灯器(光源)の変遷。海と灯台学Journal、創刊準備号、9-11.

・石丸優希・池ノ上真一 (2025) 日本の灯台の価値を可視化する~建造物編~。海と灯台学Journal、創刊準備号、52-55.

・石村 智 (2025) 海から見た牛窓の景観─古墳・寺院・燈籠堂─。海と灯台学Journal、創刊準備号、12-13.

・ジョン・アーリ著、吉原直樹訳,伊藤嘉高訳、モビリティーズ—移動の社会学、法政大学出版局、2015、493p.

・栗原憲一 (2025) 灯台の足下から見える地球の記憶と地域の歴史との関係性。海と灯台学Journal、創刊準備号、17-19.

・高野宏康 (2025) 北前船の航海を支えたランドマーク 〜 常夜灯・日和山・灯台〜。海と灯台学Journal、創刊準備号、14-16.

・谷川竜一(2016)灯台から考える海の近代(情報とフィールド科学2)、京都大学学術出版会、2016年3月

執筆者紹介

池ノ上 真一( 1973年11月16日)

■ 大阪府堺市

■ 北海商科大学 教授

■ 博士(観光学)

■ 都市・地域計画、観光まちづくり、地域マネジメント

「技術の人間化」を理念とする芸術工学を学ぶ。竹富島や日本ナショナルトラストで観光を活用した地域づくりに従事し、北海道大学准教授を経て、現在は北海商科大学教授・日本海洋文化総合研究所代表理事。

「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」全文へのリンクはこちら