エコツーリズムと灯台 -灯台の社会的価値の把握手法の開発-

2025/07/10

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」内の特集「海と灯台学を捉える視点〜世界・日本・地域〜 Part.1 価値の再発見」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

エコツーリズムと灯台

-灯台の社会的価値の把握手法の開発-

海津 ゆりえ(文教大学国際学部)

はじめに

①研究背景と目的

灯台は海上航海の安全を支える重要なインフラである。GPS や自動航行技術の発展により、徐々にその役割は変化しているが、その一方で海辺の風景を構成する重要な要素として、あるいは旅の目的地やシンボルとして人々の記憶に根を下ろす存在でもある。地域の宝として、地元で大切にされている灯台も少なくない。例えば岩手県宮古市の魹ヶ崎(とどがさき)灯台は、本州最東端の岬にある灯台として観光プロモーションに活用されている他、2011(平成23)年に発生した東日本大震災以後に設定された長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」のルート上にあることから、ハイキングコースの拠点ともなっている。実利的な機能を背負う人工物である灯台が、設置された場所性や地域性等から、本来の役割とは異なる意味や価値を付加され、地域においてかけがえのない存在となっているのである。本研究は、このような、灯台がもつ社会的役割を明らかにすることを目的としている。特に、地域の宝を掘り起こし、観光に活かし、経済的・社会的還元を地域にもたらす観光である「エコツーリズム」の観点から、灯台の社会的価値をとらえてみたいと考えている。本稿は、その研究に向けた調査の視点をまとめたものである。

灯台に関する研究は、主として歴史、工学、建築、文化遺産等の視点から進められているが、本研究のような視点に基づく既往研究はほとんどない。

②研究対象と研究手法

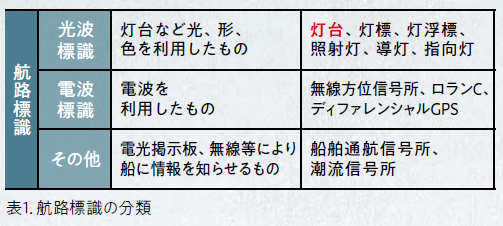

研究対象は日本国内の灯台とする。海上保安庁によると灯台とは航路標識のことを指す。航路標識も光波標識、電波標識、その他に分かれるが、ここで扱う灯台は光波標識の1つである(表1)。

調査手法は文献調査、現地調査、ヒアリング等による事例調査とする。調査対象として、地域との関わりが深く、一定の社会的価値が認められていると考えられる表2の灯台を選定した。

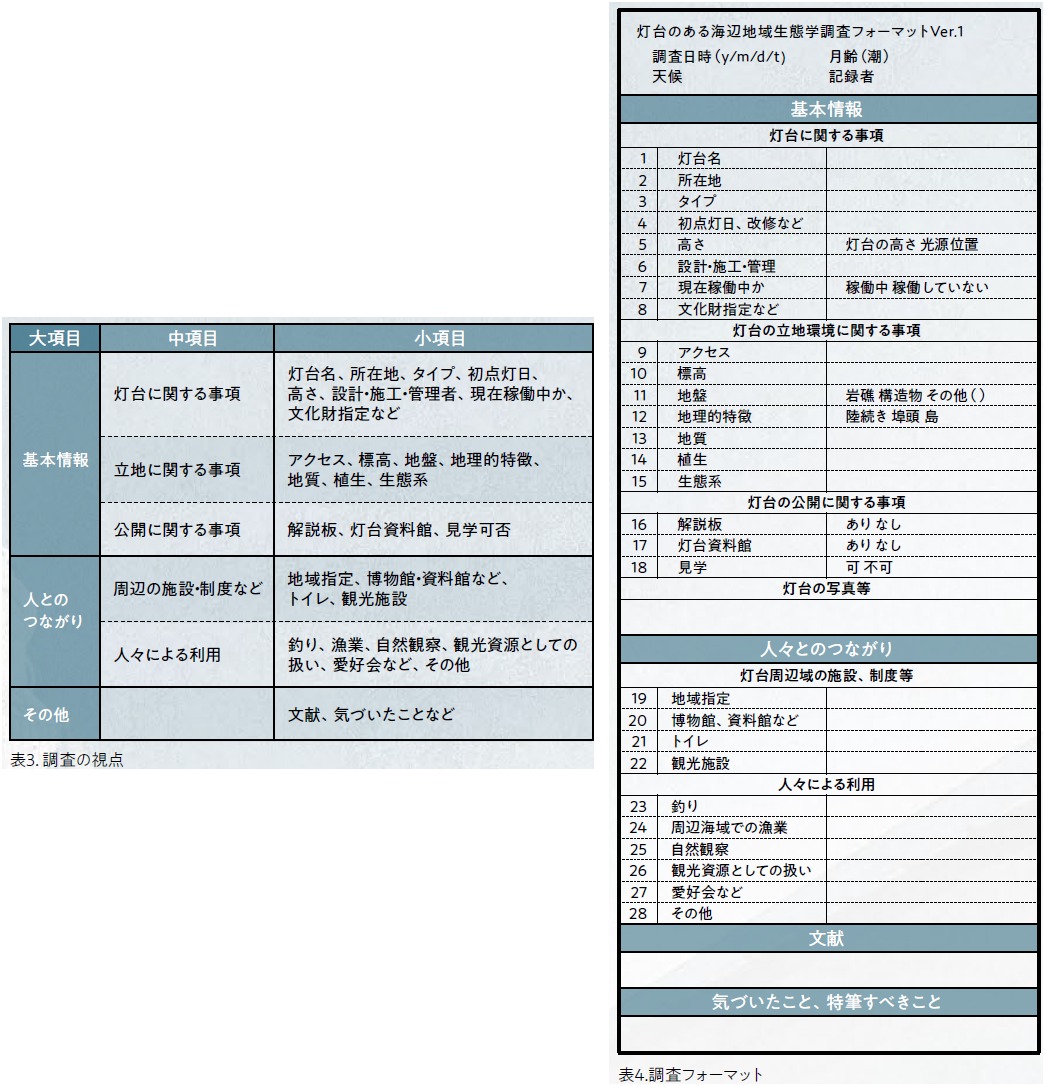

調査に用いたフォーマットは表4の通りである。調査の視点は表3のように分類した。