エコツーリズムと灯台 -灯台の社会的価値の把握手法の開発-

2025/07/10

調査結果

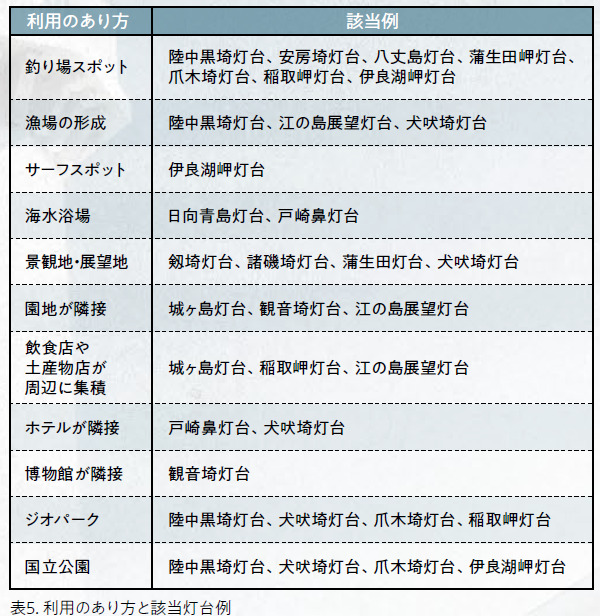

表4のフォーマットへの記載項目のうち「人々とのつながり」(項目19〜28)の結果をもとに、灯台の活用例を整理したものが表5である。灯台は漁業にとって重要な場であることが窺えた(八丈島灯台、諸磯崎灯台など)ほか、宿泊施設や飲食店が周囲に設けられたり、フォトコンテストなどを実施して観光資源として積極的に活用されたりする事例も見られた(観音埼灯台、江ノ島灯台など)。

考察

①海と陸の結節点としての灯台

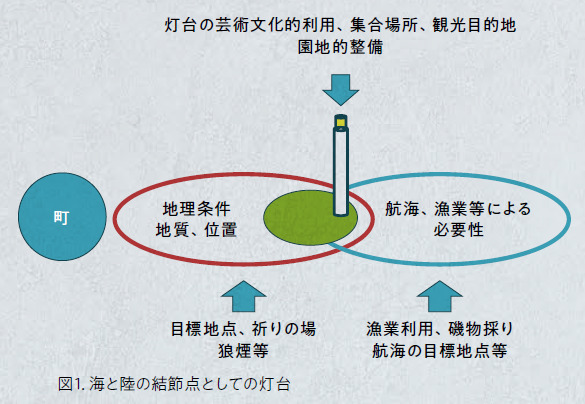

灯台は漁業や個人の釣りスポットとなるほか、展望地として利用されている例が見られた。古くから漁業が営まれている場合は、大漁祈願の信仰や芸能、祭りの舞台になることもある。またアクセスルートが確保されていることから、観光拠点や自然観察などの場としての利用もしやすく、公園や飲食店、博物館、ホテルなどが集積する場となる例もある。神奈川県横須賀市の観音埼灯台は、レオンス・ヴェルニーによって設計され、1869(明治2)年に初点灯した日本における西洋式灯台の草分けである。灯台周辺の海域は豊かな漁場であるほか、灯台に隣接して観音崎自然博物館や横須賀美術館が立地している。観音崎自然博物館は民営であり、ユニークな展示や活動で根強い人気がある。館長をはじめとするスタッフが相模湾の生物を定点観測している拠点であり(モリナヲ弥、2023)、頻繁に開催されるフィールドワークはあっという間に予約で埋まる。確実に地域の人々の自然との触れ合いの場となっている。

このように灯台が人々に親しまれる背景には、灯台が市街地から切り離された「岬」の先端に建っていることが挙げられる。岬は海に張り出した高台であるため、海域からの視認性が高く、陸域からは海への入口としての位置付けを持つ。結果として海域・陸域の結節点としての役割を担っている(図1)。

②灯台の社会的価値を把握する視点

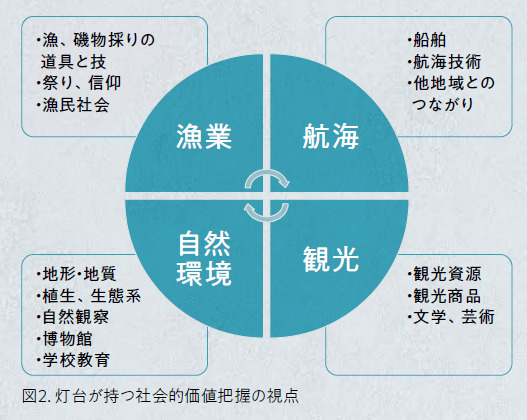

以上の事例調査の分析から、灯台の社会的価値として以下の4つの切り口が考えられる(図2)。ここでいう社会的価値とは、灯台本来の航海標識という機能を除く、人々と灯台の関わりを指す。

①漁・生業に関わる価値

・漁法、信仰、祭り、漁民文化など灯台をシンボルとする海の文化

②自然環境・生態系に関わる価値

・灯台を拠点に把握された自然環境や生態系、それらと触れあう人々の活動

③観光・交流が生む価値

・灯台が持つ資源性、灯台周辺に集積した観光地域、灯台を活用した観光文化

・文学、絵画、音楽、パフォーマンスなど灯台を題材・舞台とする芸術文化

④航海から生まれた価値

・灯台が支えるグローバルな他地域とのつながり、航海技術など

結論と今後の課題

本稿は、灯台が有する社会的価値の把握に向けた研究の準備段階として、調査の視点を整理し、いくつかの灯台についてはデータベースを作成し, 分析を試みた。研究は緒についたばかりであり、今後、地元自治体や観光協会、歴史家、漁家、かつての灯台守などへのヒアリング調査を行い、社会的価値の実態をさらに把握したいと考えている。調査対象を広げていくためには、初点灯以降の歴史が長いこと、上記の視点において特に優れていると想定されること、離島や都市圏近郊などの地理的特徴を有すること等を考慮して検索する必要がある。

その上でエコツーリズムの視点から評価を加える必要がある。具体的には、

・地域住民の主体的な関わり

(利用、ガイド、経済循環への関わりなど)

・活動プログラムの内容、実践状況

・環境教育としての地域への効果

・環境負荷や自然、生態系理解への貢献

等が考えられる。

引用文献

・海上保安庁銚子海上保安部、ホームページ、灯台の種類と歴史

https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/choshi/inubo/lighthouse/types.htm(2024/8/24閲覧)

・モリナヲ弥(2023)「漁民の芸術Ⅰ」。サンズイ舎、p.59

・日本財団海と灯台プロジェクト(2022)「海と灯台学」。文藝春秋、152p

執筆者紹介

海津 ゆりえ(1963年11月11日)

■ 出身地:東京都港区

■ 所属:文教大学国際学部

■ 学位:博士(農学)

■ 専門:エコツーリズム

地域プランナーを経て 2007 年より現職。日本のエコツーリズム黎明期より調査研究に携わる。

エコツーリズム、災害復興、ジオパークなどが専門。西表島、奄美群島、八丈島、宮古市、磐梯山エリアなどがフィールド。

「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」全文へのリンクはこちら