島の子供たちと菅島灯台

2025/07/31

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」内の特集「海と灯台学を捉える視点〜世界・日本・地域〜 Part.2 新たな価値の創造」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

島の子供たちと菅島灯台

江﨑 貴久(有限会社 オズ)

灯台の観光資源化と菅島灯台の歴史

① 伊勢志摩における灯台の観光資源化の課題

灯台の果たしてきた航路標識としての役割が薄れつつある近年において、人と海をつなげ、海洋文化を受け継ぐシンボルとして、灯台の存在価値を新たに見出す必要がある。2018(平成30)年、海上保安庁の海上安全政策の方向性などを示した第4次交通ビジョン(※1)において、重点的な取組事項として灯台観光振興支援が挙げられ、地域振興に向けた灯台活用について中間とりまとめが公表されている。これによれば、同年「灯台ワールドサミット」が三重県志摩市において初開催され、志摩市、銚子市、御前崎市、出雲市の四市長により、歴史的灯台の観光資源としての価値の活用と、それを次世代に引継ぐために連携する旨の覚書が結ばれている。

実際、三重県の伊勢志摩地域へと人々を呼び込むための観光資源となっている事例は多くあり、多くは、展望施設としての機能と、歴史や建築構造、光源やレンズの種類など、専門家による解説パネルがほとんどである。不特定多数の訪問者に対して、こうした活用方法は効率的で、運営に関しても現実的といえる。しかし、観光による地域振興においては、地域への波及効果が求められる。灯台の観光利用に関しても、地域と灯台をより深くつなぐためには、地域住民の参加によるコミュニケーション戦略と、過去の歴史だけでなく、地域と灯台の新たな物語が必要である。

ここでは、灯台の価値を伝える仕組みについて考察することを目的に、灯台の新たな物語づくりを担う三重県鳥羽市の菅島灯台と菅島小学校の取組の事例紹介をしたい。

(※1)第4次交通ビジョン(2018), 国土交通省交通政策審議会

②菅島灯台の歴史

菅島は、伊勢湾口に位置する鳥羽湾にある4つの有人離島の1つである。周囲約12k m、東南は太平洋に面し、東側には神島、北側には答志島、西側には坂手島があり、4つの島を結んだ湾が鳥羽湾となっている。鳥羽の島々の地質は岩盤のため、海域においても岩礁が多く、江戸時代には海運業の西廻り航路の発展に伴い、菅島付近で難破する船が続出していた。当時の船乗りたちから「鬼ヶ崎」と呼ばれるほど難所であった。河村瑞賢(ずいけん)が幕府に標識の必要性を上伸したことも後押しとなり、菅島村東北端のしろヶ崎に篝(かがり)火を焚き目印とする「御篝堂(おかがりどう)」が建てられた。これが菅島灯台の前身である。

江戸時代末期になると、英国等の外国と結んだ通航条約に沿って、西洋式灯台の建設が始まった。菅島灯台は英国人技師リチャード. ヘンリー. ブラントン(1841-1901)の設計で建設され、1873(明治6)年7月1日に点灯された。同年7月8日の就工式には参議「西郷隆盛」以下政府高官が出席したともいわれている。現在、菅島灯台は、日本初の円形レンガ造りで現存する日本最古の灯台で、2023(令和5)年9月20日、重要文化財に指定されている。このレンガは、三重県志摩郡渡鹿野島(わたかのしま)の瓦屋、竹内仙太郎が焼いたものである。レンガの輸入が許可されなかったことから、ブラントンは竹内にレンガの制作をさせた。

島っ子ガイドの取組

①菅島の概要

菅島の主要な産業は漁業で、天然・養殖ワカメ加工業、刺し網漁、一本釣り漁、クロノリ養殖が行われている。また、それに伴い、クロノリの加工場もある。鳥羽磯部漁業協同組合菅島支所の正組合員は58人、准組合員117人で、合計175人の組合員がいる。ほとんどの場合、1世帯1人の組合員であるため、2024(令和6)年11月現在、207世帯の菅島では、ほとんどが関係漁民である。

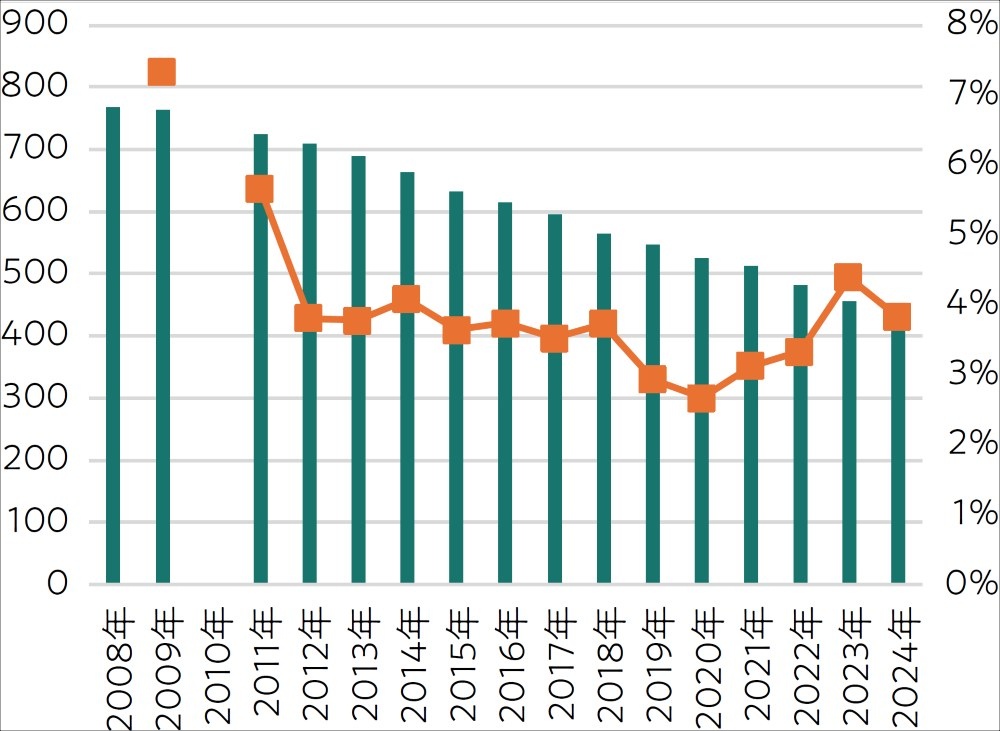

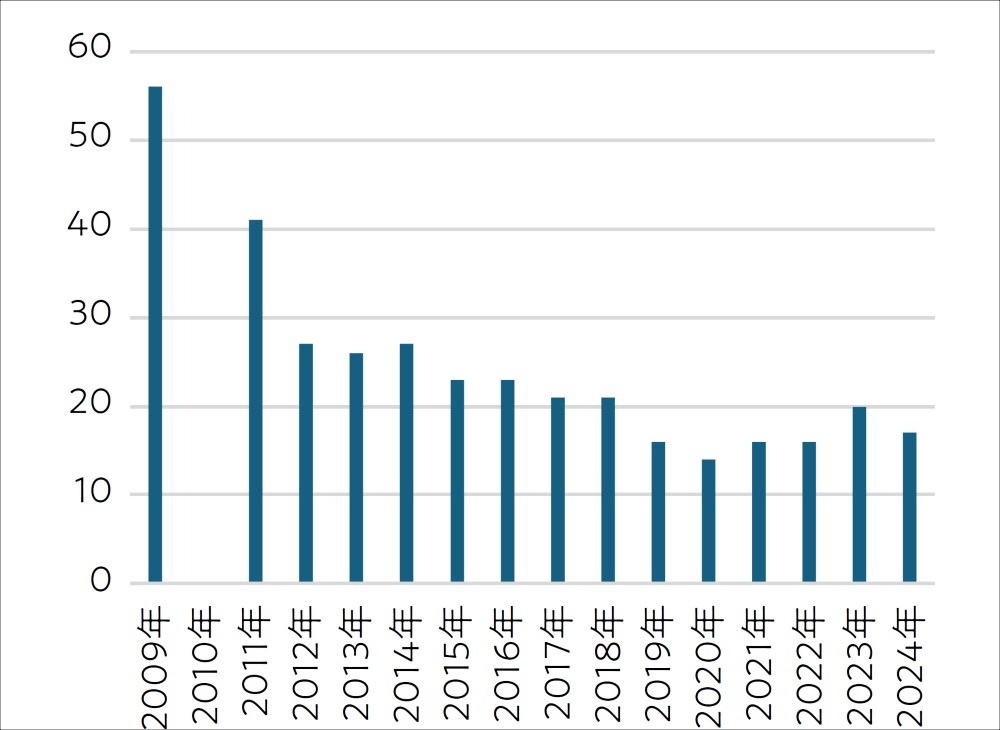

菅島の人口は、減少傾向で、2008(平成20)年には763人だったが、2024(令和6)年には444人まで減っている(図1)。同時に菅島小学校の児童数も減少しているものの、2020(令和2)年を底に微増している(図2)。

図1.菅島人口と小学生比率推移 出所:鳥羽市資料より、筆者作成

図2.菅島小学校児童数推移 出所:鳥羽市立菅島小学校

②島っ子ガイドの概要

現在、菅島小学校の児童が一年に一度全校児童で行う「島っ子ガイドフェスティバル」でガイドを行うために、調べ学習やシナリオ作りを通して、プレゼンテーションやコミュニケーションを学ぶ。島っ子ガイドは、2008(平成20)年11月に菅島小学校教員の廣川清治氏と筆者との問題意識から始まった。筆者は、海島遊民くらぶというエコツーリズムの事業を行っており、主に関西方面の小学生の修学旅行のプログラムを実施するために日常的に菅島を訪れていた。菅島小学校の児童は、離島の地理的条件により、知らない人との出会いが少なく、コミュニケーション力の向上において問題を抱えていた。そこで、菅島小学校と海島遊民くらぶの連携による「島っ子ガイド」の取組が始まったものである。「島っ子ガイド」は、コミュニケーション力の向上を目的に、主に総合学習の取組として始まった。その後、総合学習のない低学年でも国語の時間を利用して取組が始まり、全校児童の取組となった。