景観資源としての灯台の活用可能性

2025/08/05

2. 移動経路からみた灯台の景観特性

灯台景観は、灯台自体の形態や地形条件、道路との関係性により、異なる特徴を持つ。本節では、Gomółka(2022)の分析を参考に、北海道内の周辺に港や市街地等の隣接しない独立型の灯台2事例を対象に、Google Earth、国土地理院地形図、陰影起伏図、現地写真を用いて、移動に伴う景観の変化を分析する。

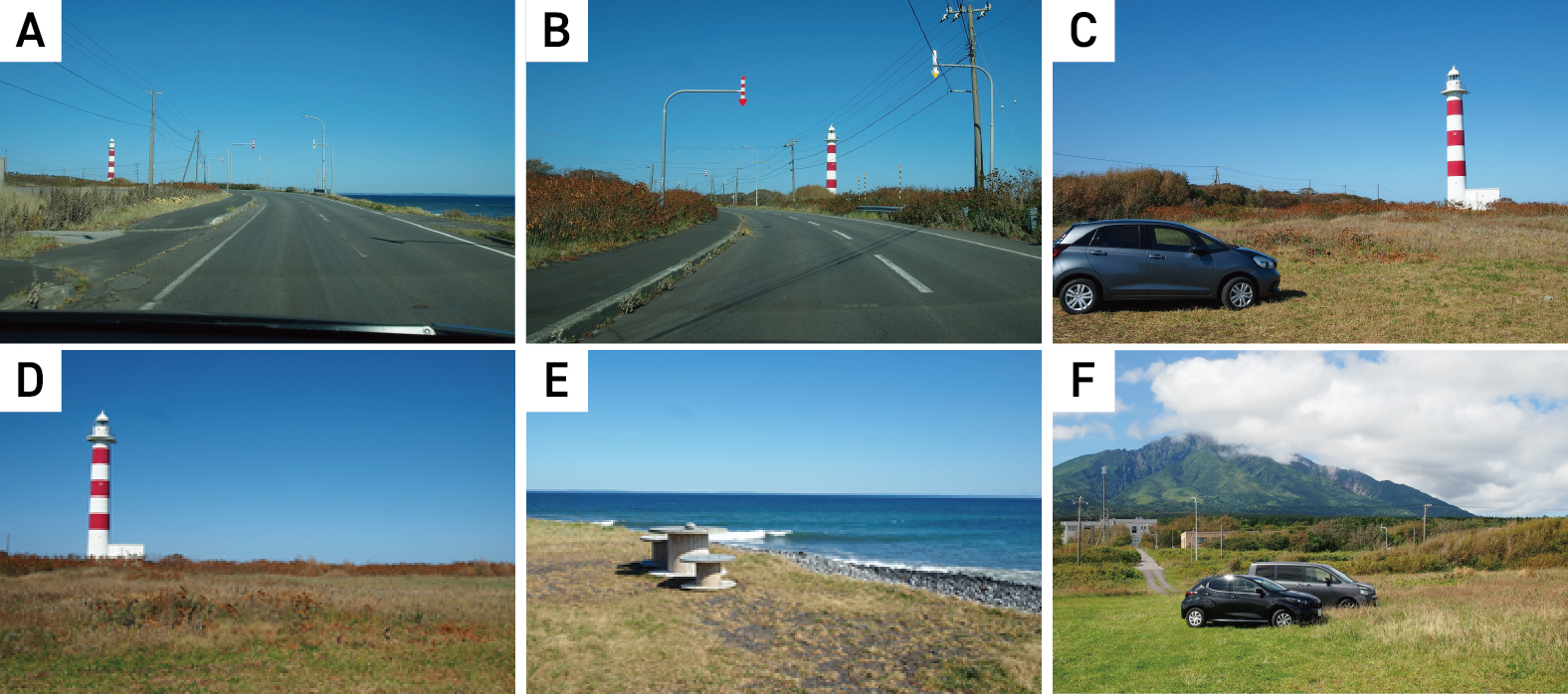

利尻富士町の石崎灯台は、平坦な地形に立地し、利尻島の外周道路からの視認性が高い。灯台自体の高さと赤白の塗装が、道路景観のアイストップとして機能しており、利尻山と単調な海岸線が続く中でアクセント的な景観要素となっている(図6-A、B)。主要な視点場である二ツ石海岸公園では、開けた草地の中に独立して立地する灯台がランドマーク性の高い景観を形成している(図6-C)。しかし、灯台の立地は海岸線とほとんど標高差がなく距離があるため、海への眺望と灯台の景観が分離している(図6-C,D)。また、海岸線と利尻山が180度反対方向に位置し、両者を一望できる視点場へは歩道のない海岸線を北側に回り込む必要があるため、灯台と周辺景観を一体的に捉えにくい(図6-E,F、図5)。さらに、保守用通路は道路側のみに設置されており、公園から灯台への直接的なアプローチがないため、近景での体験が制限されている(図5)。

図5.石崎灯台(利尻富士町)の周辺図

図6.移動に伴う石崎灯台の見え方の変化

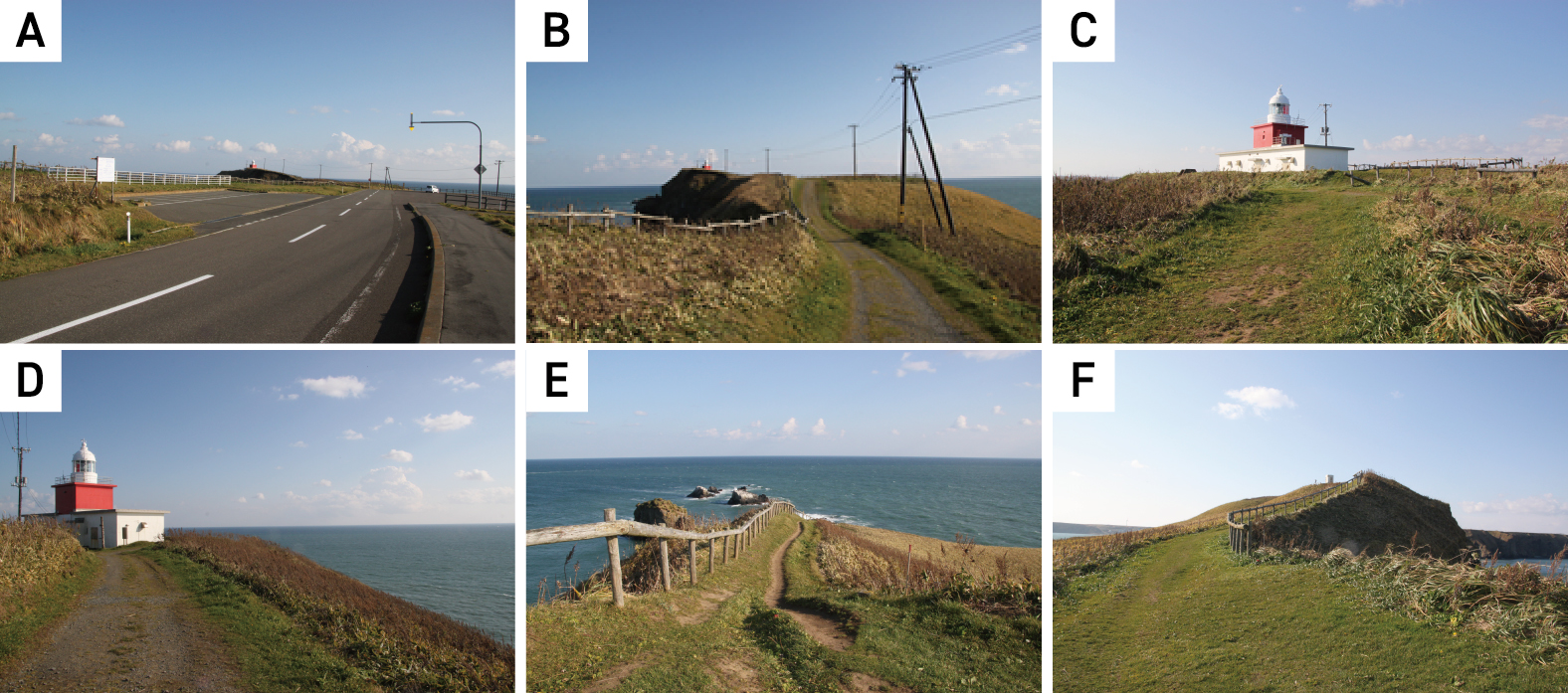

一方、浜中町の湯沸岬(とうふつみさき)灯台は、崖地形を活かした多様な視点場が形成されている(図7)。目的地である灯台を断続的に視認できる視覚的な連続性があり、緩やかなカーブを描く道路から駐車場まで漸進的な景観を提供している(図8-A~ C)。また、尾根線を活用した保守用通路が徒歩での動線として機能し、異なる角度からの眺望を可能にしている(図8-D)。灯台の先には霧多布岬の展望所が設けられており、復路も往路とは異なる景観が得られる(図8-E,F)。

図7.湯沸岬灯台(浜中町)の周辺図

図8.移動に伴う湯沸岬灯台の見え方の変化

これらの事例から、灯台のランドマーク性は単なる視認性の高さだけでなく、アプローチ過程での視点場の変化によって高められる可能性があることが分かる。遠景から近景への移行過程での見え方の変化は、来訪者の空間認識を段階的に深化させると考えられる。特に、道路の曲線に沿って灯台が視界に入ったり消えたりする視認パターンは、訪問者の興味を持続させ、周辺地形との関係性の理解を促進する。平坦地に立地する石崎灯台のような場合でも、灯台を取り巻く歩行動線の設定や、わずかな地形の起伏を活かした視点場の配置により、より豊かな景観を創出できる可能性がある。このような漸進的な景観の創出は、移動プロセス自体を価値あるものとし、観光資源としての灯台の魅力を高めることにつながる。

ドライブ観光における灯台の活用可能性

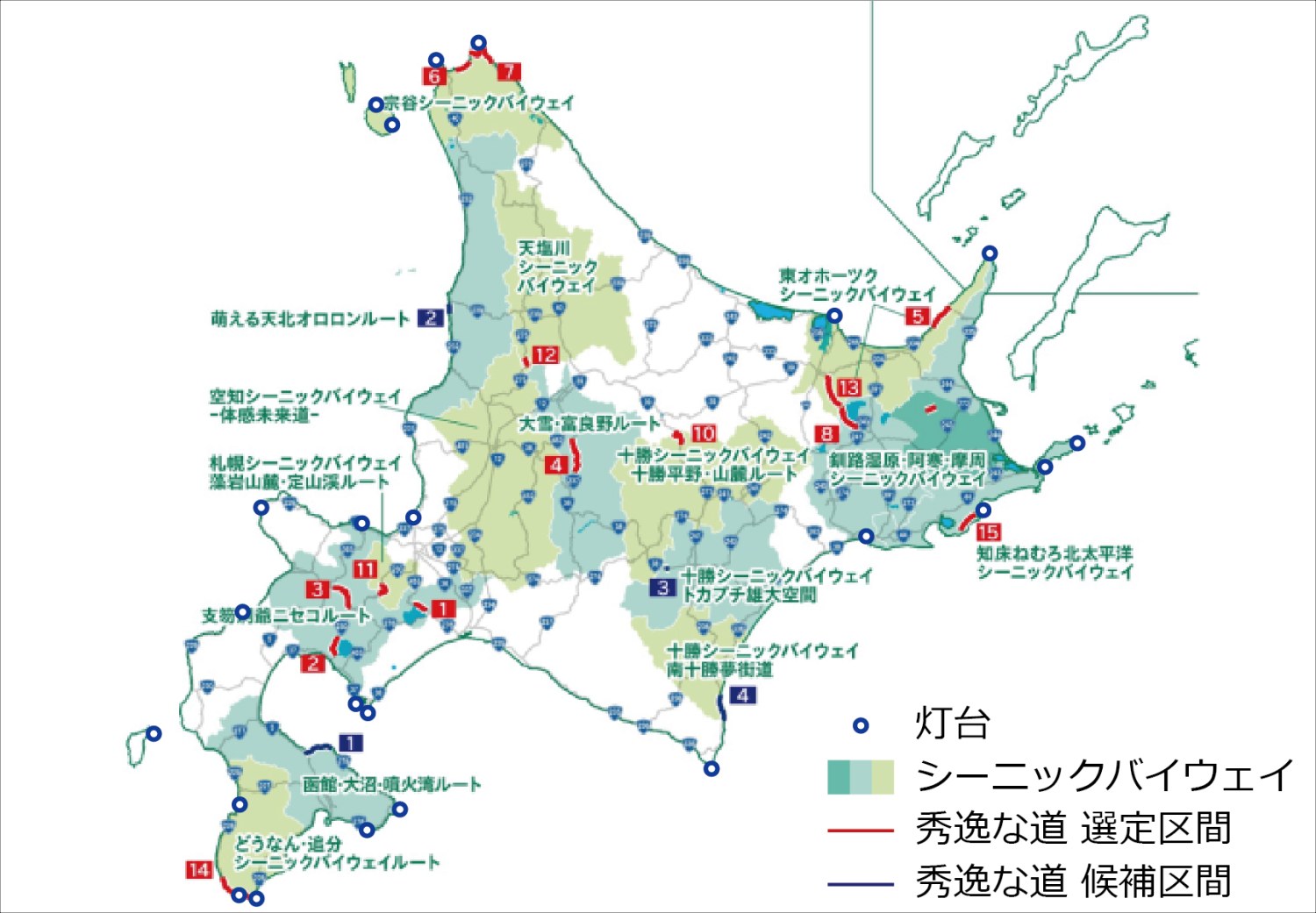

北海道の主要な灯台の多くは、現在、シーニックバイウェイ北海道の14のルート上や近傍に位置している(※1)(図9)。これらの灯台は、高所からの優れた展望性、周辺景観との調和、明治期からの歴史的価値など、観光資源としての多面的な価値を有している。特に、前章で分析したように、アプローチ過程での景観は、周遊観光における重要な要素となり得る。シーニックバイウェイ北海道の秀逸な道などの取り組みにおいて、観光資源としての灯台の活用は限定的であり、宗谷岬灯台などの一部を除き、灯台を観光資源として明確に位置づけたルートはほとんど見られない(北海道開発局、2020)。多くの場合、灯台そのものではなく、立地する岬が紹介される傾向にある。一方、シーニックバイウェイ北海道の指定範囲外ではあるが、チキウ岬灯台や神威岬灯台のように、観光目的地として定着している灯台も存在する。

図9. シーニックバイウェイルートと主要な灯台の位置(シーニックバイウェイ『秀逸な道』(北海道開発局)

今後は、各灯台の景観特性を活かしたアクセス路の設定や視点場の確保など、来訪者の体験価値を高める空間設計が求められる。また、地域住民等との連携による灯台を核とした観光プログラムの展開も期待される。このような取り組みは、シーニックバイウェイ北海道のような地域づくり制度とも親和性が高く、持続可能な観光振興につながる可能性を持つ。

今後の展開可能性と課題

本稿では、北海道の灯台を対象に、簡易的にその景観的特徴の分析を試みた。今後の灯台を活用した魅力的で持続可能な地域づくりの展開に向けて、以下の課題が挙げられる。第一に、視点場- 灯台- 地形の関係性による景観構造の分析を進め、灯台自体の形態的特徴、地形条件のより詳細な分析、現地での景観を分析する方法論の検討が求められる。第二に、夜間における光の効果を含めた総合的な景観構造の解明や、歴史的資源としての多角的な活用など、灯台の多面的な価値を地域づくりに反映させる具体的な方策の検討、第三に、シーニックバイウェイ北海道などの既存の地域づくりの取り組みとの戦略的な連携が重要である。特に、近年、シーニックバイウェイ北海道で取り組まれている「秀逸な道」制度は、灯台を目的地とした周遊観光の可能性に繫がり、灯台を活用した魅力的で持続可能な地域づくりの展開が期待される。

(※1) シーニックバイウェイ北海道におけるルートとは、経路や路線を指す用語ではなく、図9に示すように市町村にまたがる道路網を包含した広域的な地域エリアを意味する(北海道開発局、2020)

引用文献

・Appleyard, D., Lynch, K., and Myer, J. R. (1960). The View from the Road. The MIT Press, Cambridge, MA, pp. 27-63.

・観光庁(2023)旅行・観光消費動向調査

・Gomółka, M. (2022) Geometric forms in landscape –lighthouses. Space & Form, Przestrzen i Forma 49. http://doi.org/10.21005/pif.2022.49.D-01

・北海道開発局(2020)シーニックバイウェイ「秀逸な道」制度要綱

執筆者紹介

榎本 碧(1982年)

■ 出身地:東京都

■ 所属:国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所 地域景観チーム

■ 学位:博士(工学)

■ 専門:景観、土木史

九州大学景観研究室特任助教を経て、2018年4月より現職。九州や北海道を主なフィール

ドとし、景観、土木史、歴史的土木構造物の保全等に関する研究に取り組む。

「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」全文へのリンクはこちら