新たな灯台の役割と地域社会 ―野間埼灯台の取り組みについて―

2025/08/12

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」内の特集「海と灯台学を捉える視点〜世界・日本・地域〜 Part.2 新たな価値の創造」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

新たな灯台の役割と地域社会

―野間埼灯台の取り組みについて―

林 達之(一般社団法人 美浜まちラボ)

はじめに

多くの灯台はその地域のシンボルとなっている。私が関わっている野間埼灯台も、地域のシンボルであり、地域住民から愛される灯台である。愛知県美浜町にある野間埼灯台は、初点が1921(大正10)年、愛知県で最も古く最も高い灯台であり、地元では「野間灯台」の愛称で呼ばれている。町内のいたるところで灯台モチーフのものが見られ、灯台は美浜町のランドマークになっている(図1)。

図1.町内で見られる灯台モチーフ

以前、千葉県銚子市の「犬吠埼ブラントン会」の方から「よそへ出た人は、灯台を見ると銚子に帰ってきたんだと実感するのだそうです」という話を聞いた。また静岡県御前崎市の「御前埼灯台を守る会」の方からは「灯台がなければ御前崎じゃないって思います」というお話も聞いた。

美浜町内には工場の煙突や高圧電線の鉄塔など他にも高い建物はある。しかし、そういうものに愛着を感じている人はほぼいない。また、野間埼灯台は恋人たちが南京錠を掛けに来ることでも有名なスポットである。何か特別な意味を見いだしている人が多いことは間違いない。灯台は暗い海を照らし、船を安全に導く役割を担っている。そうした灯台に人々は何かしらの比喩的な意味合いを見い出すのであろう。

これほど、愛されている灯台ではあるが、灯台の歴史や機能などについて地域住民はあまり知らない。「いつも通り過ぎるだけで、あるのが当たり前の存在」「今も現役で使っているとは思わなかった」「登ったこともなかったし、近くまで寄って見ることもなかった」などの声も多い。

野間埼灯台の取り組み

①野間埼灯台との関わり

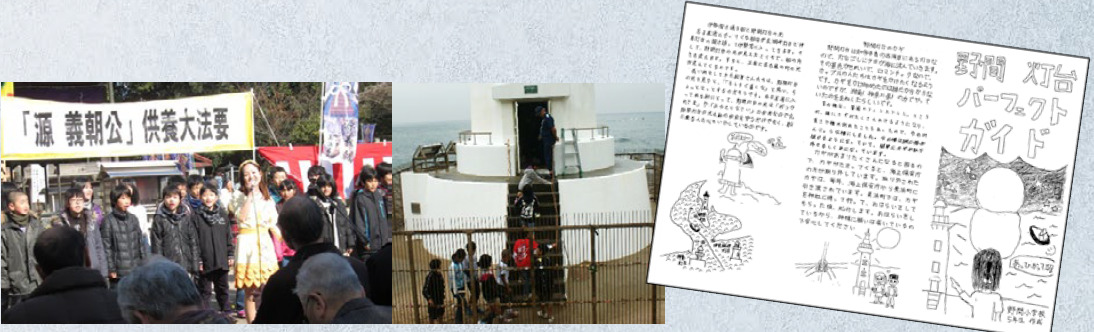

私が灯台に関わるようになったのは、野間小学校に勤務していた2011(平成23)年、5年生の総合的な学習の時間で地域について取り上げたことがきっかけだった。「何が調べたい?」と問うと、当時の5年生児童からは「灯台のことを調べたい」という意見が多く出た。そこで、1年間を通して灯台について調べ、まとめたことを発信するという学習活動を行った。海上保安庁の方に内部を案内していただき、お話を聞いた。調べたことをまとめ、パンフレットを作ったり、地元のアイドル知多娘と一緒に「輝け野間灯台」というCD を作ったりもした(図2)。

図2.野間小学校5年生の活動

灯台について詳しいことを地元の大人もほとんど知らない。子どもたちはなおさらである。当時、野間埼灯台は登れない灯台であり、灯台内部に入ることはできなかった。自分の親や地元の大人たちも経験したことのない体験をし、子どもたちは、灯台に対する理解が深まっただけでなく、灯台に対して特別な愛着をもったと感じた。ある児童は数年後、知多娘の一員となり、灯台を含めた地域のPR を行うようにもなった。

②美浜まちラボの取り組み

その後、私は美浜まちラボ(以下、まちラボ)という地域団体に所属することになった。まちラボではさまざまな活動を行っていた。特産品の開発、放置竹林対策としての竹灯籠作り、地域の歴史を掘り起こす街歩きイベントなどである。そうした活動の一つとして空き家対策があった。「野間埼灯台は1984(昭和59)年に灯台守さんがいなくなり、無人管理になって以降、大きな空き家となっている。これをうまく活用する方法を考えたい」とまちラボ内で提案し、2015(平成27)年から「野間灯台登れる化プロジェクト」と名付けた活動を始めた。

このプロジェクトでは、他地域の灯台視察、講演会、グッズ開発、海岸清掃、ライトアップ、イベント開催、登録有形文化財申請、クラウドファンディング、100年誌作成、フレネルレンズ里帰りなどさまざまな取り組みを行った。どれも簡単なことではなかったが、活動を初めて7年後の2022(令和4)年、まちラボは航路標識協力団体となり、まちラボによる灯台の一般公開が可能となった。現在は、まちラボメンバーの予定が合う休日に月に2度ほど灯台の公開をしている(図3)。

図3.美浜まちラボの活動

野間埼灯台は内部が狭く、多少危険でもあるため、一般開放では、まちラボメンバーが保安要員としてお客さんと一緒に登るようにしている。その際、灯台の機能や歴史などについてガイドをしている。お客さんからは「楽しかった」「初めて知った」「灯台の上から見る景色が最高」などのありがたい言葉をいただいている。また、我々もお客さんとの会話が楽しみになっている。灯台に登り、灯台について知り、灯台の上から伊勢湾や対岸の三重県を眺める経験は、灯台への興味を喚起し、親しみをもつことに繋がっている。そういう点では、子どもも大人も変わらない。

こうした活動ができているのは、まちラボのメンバーがいたからに他ならない。私はプロジェクトリーダーではあったが、一人でできることではない。まちラボは町のために何かしたいというメンバーが集まっている。町のシンボルである灯台を活用しようという取り組みだからこそ、まちラボメンバーの協力、そして町民の方々からの応援が得やすかったのではないかと思われる。

③野間埼灯台ポータル化 実行委員会の取り組み

2022(令和4)年9月より「野間埼灯台ポータル化実行委員会」という名のコンソーシアムを組み、日本財団「海と灯台プロジェクト」の「新たな灯台利活用モデル事業」から助成をいただき、活動をしている。コンソーシアムにはまちラボの他、地元自治体や観光協会、各種団体や企業が加わり、野間埼灯台に関わる人たちはさらに増えた。2023(令和5)年には「現代版灯台守」として、仙敷裕也さんと佐々木美佳さんのお二人を迎えた。お二人は、地元のお店や施設などとの繋がりを深め、精力的に活動してくださっている。先日は地元の有名なお寺である野間大坊でマルシェを開いた。コロナ禍で中断していた「大坊の楽市」を「現代版灯台守」が復活させた形である。さらに近くのホテルや飲食店、水族館、高速道路のサービスエリアなどとも連携する方向で活動を進めている(図4)。

図4.野間埼灯台ポータル化実行委員会の活動

④灯台の新たな役割

灯台は船を導くだけでなく、人を導く存在になりつつある。灯台について知り、地域のシンボルとして愛着を持つ人が増えれば、灯台は地域の核になれる。灯台を中心に地域の人々が集まることで、新たなネットワークができる。野間埼灯台の取り組みを通じて、地域のシンボルには人々を繋ぐ力があることを実感した。ただし、その力は灯台があるだけでは発揮できない。灯台に関わる人の存在が不可欠である。

河合雅司氏の『未来の地図帳』(講談社現代新書2019)に「末端から壊死するように各地で人が減っていく」という一文がある。灯台がある町はどこも日本列島の末端である。美浜町がそうであるように、厳しい現実に直面している自治体が多いことは容易に想像できる。今後、灯台が核となりそれぞれの地域が活性化し、加えて、そうした灯台同士が繋がってネットワークが構築できたらよいと考える。灯台が地域の未来を導く存在となることを期待したい。

引用文献

・河合雅司(2019)「未来の地図帳 人口減少日本で各地に起きること」。講談社、272p.

執筆者紹介

林 達之(1968年10月16日)

■ 出身地:愛知県常滑市

■ 所属:一般社団法人 美浜まちラボ

■ 学位:修士(教育学)

美浜町立野間小学校に勤務していた 2011 年、総合的な学習の時間で児童と一緒に地元の野間埼灯台を調べたことがきっかけで灯台に関わる。その後、美浜まちラボに参加し、灯台の利活用に取り組んでいる。

「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」全文へのリンクはこちら