灯台の保護に適用できる国際認証の比較検討 -世界遺産、無形文化遺産、ユネスコ世界ジオパーク-

2025/08/18

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」に掲載された「研究ノート」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

灯台の保護に適用できる国際認証の比較検討

-世界遺産、無形文化遺産、ユネスコ世界ジオパーク-

中村 真介(株式会社ジオ・ラボ 一般社団法人北海道三笠観光協会)

栗原 憲一(株式会社ジオ・ラボ 一般社団法人日本海洋文化総合研究所)

石村 智(独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 一般社団法人日本海洋文化総合研究所)

池ノ上 真一(北海商科大学 一般社団法人日本海洋文化総合研究所)

はじめに

大切な遺産を守り、未来へ継承するための手段として、国際機関の実施するプログラムに基づく認証(以下、国際認証)を受けることが考えられる。国際認証を受けることを通じて、その遺産の価値を客観的に説明することができるようになり、また、その遺産の保護や管理について多様なステークホルダーの間で議論を交わし、価値観を共有する契機となる(渡辺ほか、2008)。

日本の灯台については、これまで海上保安庁燈台部(1969)をはじめ数々の記録と研究が重ねられてきたものの、その学術的な価値づけや保護に向けた動きは道半ばであり、国際認証を受けることでこれらの動きを加速することができると考えられる。

そこで本稿は、複数の国際認証を比較検討することで、灯台の保護に適用できる国際認証を導き出す一助とすることを目的とする。

検討の方法・材料

国際認証には、世界遺産、無形文化遺産、ラムサール条約登録湿地、生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)、ユネスコ世界ジオパーク、世界の記憶、世界農業遺産など多様なものが存在し、それぞれ目的や対象、制度が異なる。以下では、灯台またはその関連遺産を保護するのに有用と考えられる、世界遺産・無形文化遺産・ユネスコ世界ジオパークの3つの認証に絞って比較検討することとする。

なお、複数の国際認証の比較については田中(2016)などの例があるが、本稿では制度的な側面を中心に検討を加えることとする。

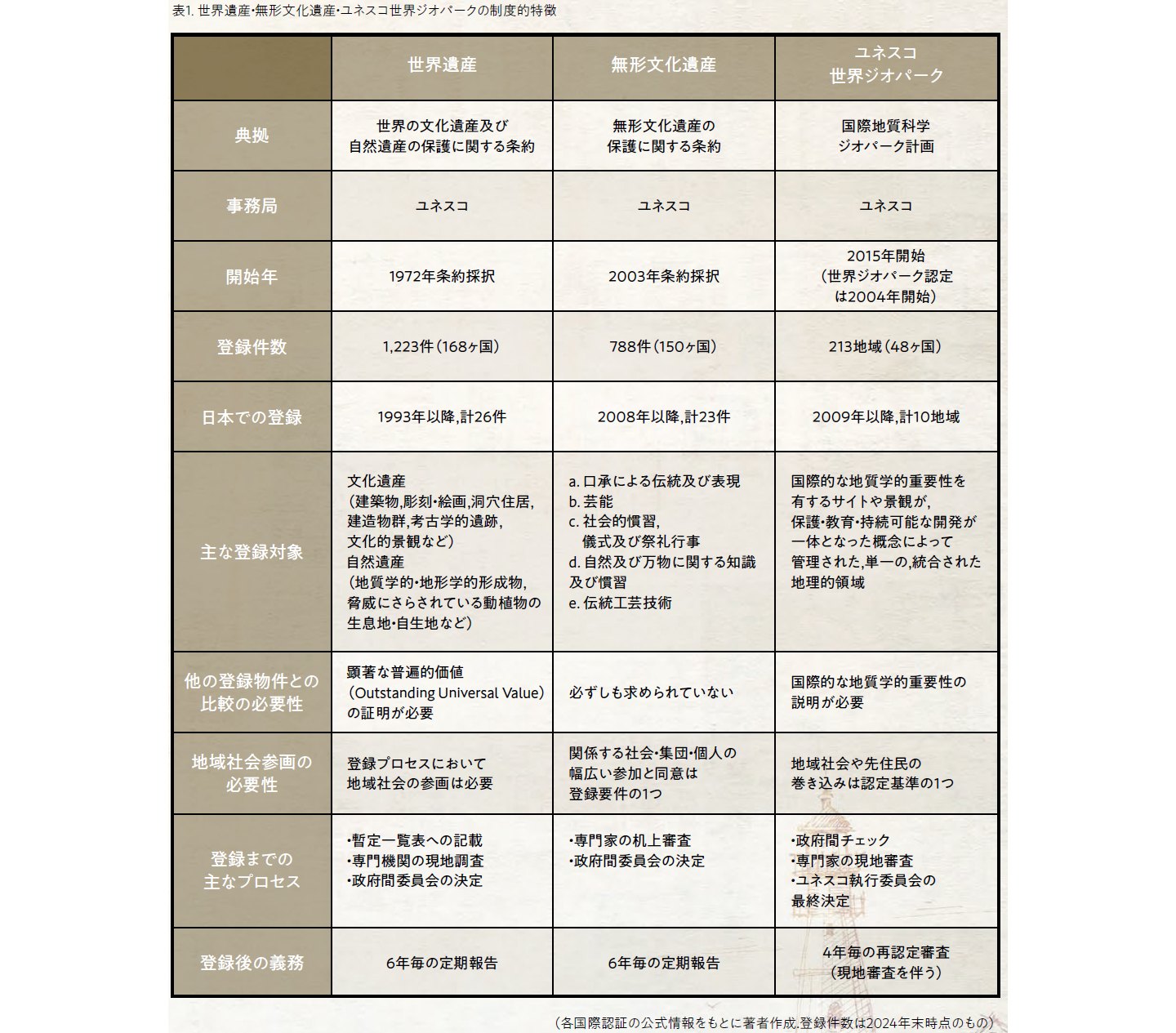

それぞれの国際認証の制度的な特徴3つの国際認証にはそれぞれ、表1に示すような制度的な特徴が挙げられる。

1.世界遺産

世界遺産は、条約に基づく国際認証であり、事務局は国連教育科学文化機関(以下、ユネスコ)が担っている。その歴史は50年以上に上り、その間に160 ヶ国以上で1,200件を超える遺産が登録されるなど、3つの認証の中では最も歴史が長く登録国数・件数ともに最多である。日本が条約に加わった時期は比較的遅く、1993(平成5)年以降現在までに26件が登録されている。

登録対象の範囲は幅広く、建築物や彫刻・絵画などの文化遺産から、動植物の生息地・自生地などの自然遺産、そして両方の要素を兼ね備えた複合遺産にまで及ぶ。対象はものの場合も区域の場合もあるが、いずれも有形のものである。最大の特徴は顕著な普遍的価値(Outstanding UniversalValue)の考え方であり、人類共通の遺産として将来に向けて守る価値がどこにあるのか、世界中の類似遺産との比較を踏まえて証明することが求められる。

他の2つの認証と異なり、登録申請に先立って暫定一覧表への記載が必要であり、すぐには登録申請できない点も特徴である。登録審査では専門機関による現地調査が行われ、最終決定は政府間委員会で行われる。

2.無形文化遺産

無形文化遺産もまた、条約に基づく国際認証であり、事務局はユネスコが担っている。21世紀に入ってから誕生しておりその歴史はまだ短いものの、約20年の間に150 ヶ国で700件以上が登録されている。日本は当初から条約に加わり、現在までに23件が登録されている。

登録対象は口承や芸能、祭礼、伝統工芸技術など幅広いが、いずれも物質的なものではない、無形のものであることが特徴である。また世界遺産と異なり、普遍的価値の証明や他の遺産との比較検証は必ずしも求められていない。

他の2つの認証と異なり現地調査は行われず、机上審査のみで判断される。専門家による審査を経て政府間委員会で最終決定される流れは、世界遺産と同様である。

3.ユネスコ世界ジオパーク

ユネスコ世界ジオパークは、条約ではなく、ユネスコのプログラムに基づく国際認証である。開始は2015(平成27)年と新しいものの、それに先立つ2004(平成16)年にユネスコの支援の下で世界ジオパークの認定が始められたため、無形文化遺産同様、約20年の歴史を有する。40ヶ国以上で200を超える地域が認定されており、日本では10地域に上る。

その中核となるのは地質遺産だが、保護だけでなく教育や持続可能な開発も含めた包括的な概念による管理が謳われるなど、汎用性は高い。また、認定の対象は地質遺産そのものではなく、地質遺産やその周囲の住民の居住域を含めた区域である。世界遺産のような普遍的価値は求められないものの、国際的な地質学的重要性の説明が求められる。

ユネスコ世界ジオパークの認定プロセスは、他の2つの認証に比べユニークである。政府間委員会は設置されておらず、代わりに、他国の政府が申請に対し異議を申し立てられる期間が設けられている。実質的な認定可否の決定は専門家間で行われるものの、最終的な決定は、ユネスコで総会に次ぐ意思決定機関である執行委員会に委ねられる。また、4年毎に現地審査を伴う再認定審査が行われることも大きな特徴である。