日本の灯台の価値を可視化する ~建造物編~

2025/09/02

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」に掲載された「研究ノート」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

日本の灯台の価値を可視化する

~建造物編~

石丸 優希(一般社団法人日本海洋文化総合研究所)

池ノ上 真一(北海商科大学 一般社団法人日本海洋文化総合研究所)

背景・目的

GPS など方位測量システムの発達により、光波標識である灯台の存在意義が揺らいでいる。役割喪失により灯台が解体される例も少なくない。しかし、灯台の素材や技術、意匠などは、建設当時の技術や海と人の関わりの歴史を伝える重要な資料であり、近年その利活用も進んでいる。そのため、次世代にその価値を継承するためには、灯台の建造物としての価値を再評価し、保存・保全の価値基準や利活用の方策を検討することが必要不可欠な課題であると考える。

先行研究には、谷川(2016)があり、アジア・太平洋地域の年代別灯台数や点灯地域の分析を通じて、近代日本における灯台の意義及び役割を明らかにしており、本稿においても分析の枠組みや内容について援用した。ただ、国内灯台の独自性や本稿が目指す全国の灯台における保存・保全の価値基準や利活用についての議論は不足している。また、大槻(2006)による全国灯台のデータベース化や鈴木(2021)の形状や配色等について検討した研究があるが、建築や土木の視点で日本における灯台建設の意義や価値を論じたものは見当たらない。

そこで本稿では、前述の課題解決に資するために、全国各地の灯台を総合的に捉え、灯台の建造物としての価値を見える化し、利活用に資する指針等を導き出せる分析のフレームワークを抽出することを目的とする。

研究の方法

本稿では、前述の目的を達成するため、以下のとおりの手順を行った。

01

国内灯台の設置に関して、初点灯年(※1)、立地、主体、構造、素材、施工技術といった建築的要素や、社会的背景、建設目的など条件の違いに着目した。その上で、灯台がどのように発展したかという建築史学の視点と、灯台がいかなる手段で建設されたかという建築計画学の視点の2つを用いて、灯台の建造物としての価値を捉えるためのフレームワーク抽出を試行した。ただし、今回サンプル調査とし対象とした灯台は、文化庁による重要文化財、登録有形文化財、史跡に該当する灯台(以下、文化財灯台とする)、及び公益社団法人燈光会の「全国の主な灯台」とした(※2)。文化財灯台35基、全国の主な灯台42基、その内重複は11基のため計66基を対象とした。

02

上述2視点からの分析結果をもとに、対象灯台の中から観音埼灯台や角島灯台といった一定の価値評価がある灯台をもとに抽出したフレームワークの有効性について考察し検証した。

(※1)建設年度が明らかな灯台は限定されていたため、便宜上初点灯年を用いて灯台の建設変遷を辿ることとした

(※2)今後調査塔数を増やすことを前提としながらも、最低限の灯台数で傾向を把握するために、建造物として客観的に価値づけられている文化庁重要文化財等登録灯台と、全国の灯台を網羅的に把握している燈光会により紹介されている灯台を調査対象とした

分析1

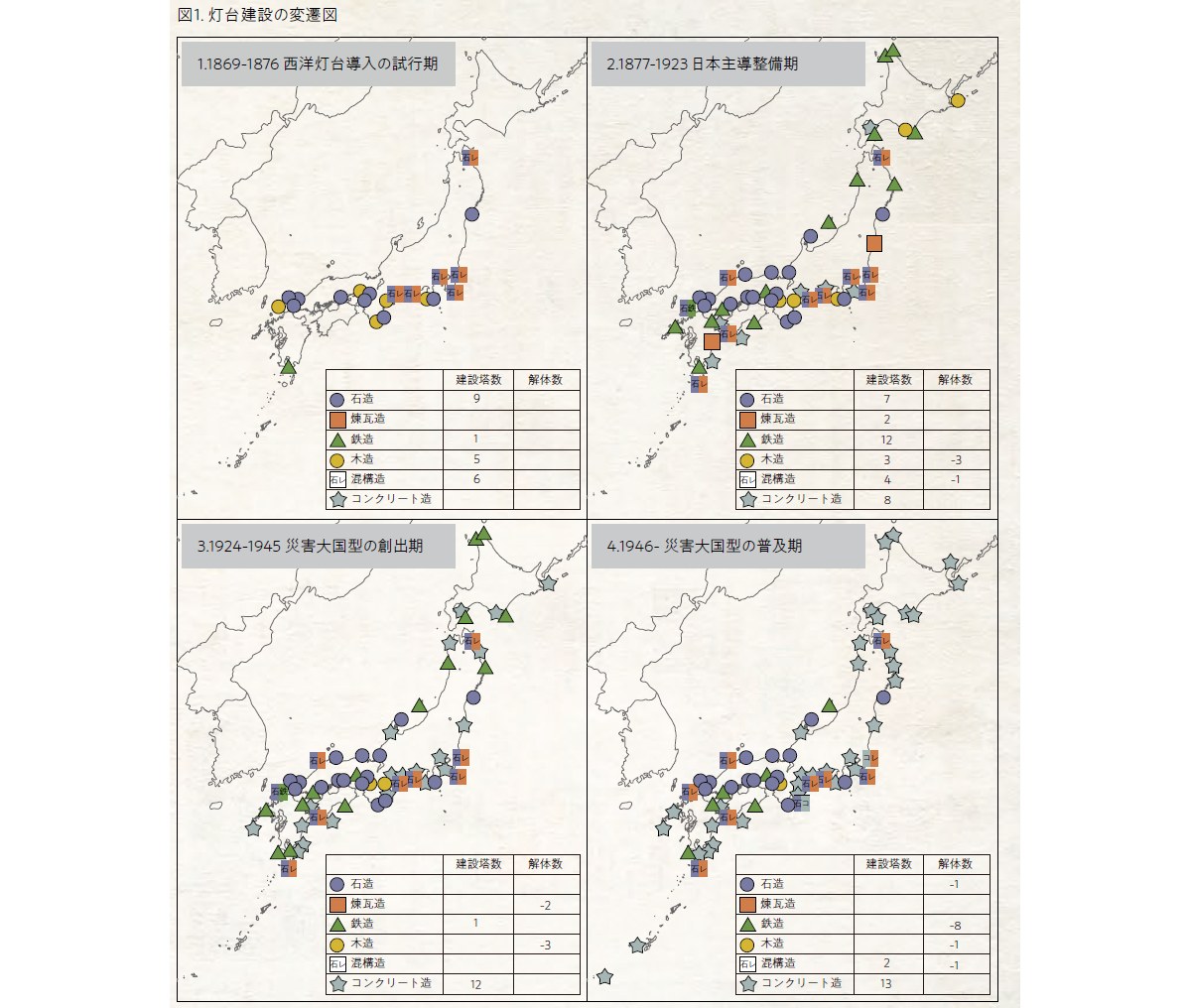

ここでは対象灯台について、建築史学の視点から、灯台建設がいかなる目的で行われたかを明らかにした。社会的背景の変化と立地、建設の経緯、対象灯台の特徴の関係を鑑みて、大きく4つの段階で変遷を区分することができた(図1)。

1.⻄洋灯台導入期(1869 〜1876年)

日本の開国後、ヨーロッパの技術を導入し灯台が建設された時期である。これまで日本には存在しなかった世界システムを導入するにあたり、フランスやイギリスの「お雇い外国人」が大きな役割を果たした。この時期の特徴は大きく2点。まず、九州北部・瀬戸内海・関東エリアに多く建設された。ヨーロッパとの定期航路設置により、上海や香港から関東に至る航路の安全を確保するためである。次に、木造、石造、鉄造、混構造(石・煉瓦)の4種類が採用された。イギリスの土木技術者で明治初期に国内灯台建設の指揮をとったリチャード・ヘンリー・ブラントン(以下、ブラントン)は、立地や経済条件に応じ多様な資材で灯台建設を行った。

2.日本主導整備期(1877 〜1923年)

外国技術者が帰国し、日本の技術者による灯台建設が進んだ時期である。この時期の特徴は、2点ある。ひとつは、日本海側や北海道に灯台が多く建設されたことである。大陸や北方圏への政財界の関心の高まりを受け国内航路の整備が進み、また戦争を経て南樺太などでも灯台が建設された。もうひとつは、コンクリート造(※3)が採用され始めたことである。コンクリートが西欧諸国で工業的に生産されるようになったのは1900年代だが、耐火性・施工性に優れており、日本にも持ち込まれ、国内での普及に先駆けて灯台に採用された。

3.防災型創出期(1924 〜1945年)

関東大震災や戦争により多くの灯台が破損・倒壊した際に新設された灯台は、ほぼコンクリート造であった。コンクリートは、耐久性に優れているだけでなく、戦時中においても石や煉瓦に比べて調達が容易であったことから、灯台の主要な建材として使用された。しかし、当時のコンクリート造灯台の設計及び施工技術は未だ成熟しておらず、特に灯台は海沿いの僻地に建設されることが多かったため、塩害対策や施工時に必要な真水の調達手段など、厳しい環境条件に対応する必要があった。そのため、施工における技術的課題の解決には多くの試行錯誤が行われ、特に耐久性を確保するための技術改善が重要なテーマとなった。

4.防災型の普及期(1946年〜)

戦後の再整備期で、新規灯台は全てコンクリート造であった。さらに、多くの既存の木造や鉄造の灯台も、建て替えによりコンクリート造となった。このため、現存する灯台を外観すると、西洋灯台導入期に見られた灯台の構造的な多様性は大幅に失われた。ただし、近年になり、海上保安庁によるデザイン灯台の推奨など、地域のまちづくりとの連携を図る取り組みが促進されており、新たな多様性創出の機会となっている。

(※3)無筋コンクリートおよび鉄筋コンクリート造を一括してコンクリート造と定義し整理した