日本の灯台の灯器(光源)の変遷

2025/05/28

本稿は、「海と灯台学」2024年度研究紀要「海と灯台学ジャーナル 創刊準備号」内の特集「海と灯台学を捉える視点〜世界・日本・地域〜 Part.1 価値の再発見」からの転載です。

※「海と灯台学」について詳しくはこちら

日本の灯台の灯器(光源)の変遷

星野 宏和(伏木海上保安部)

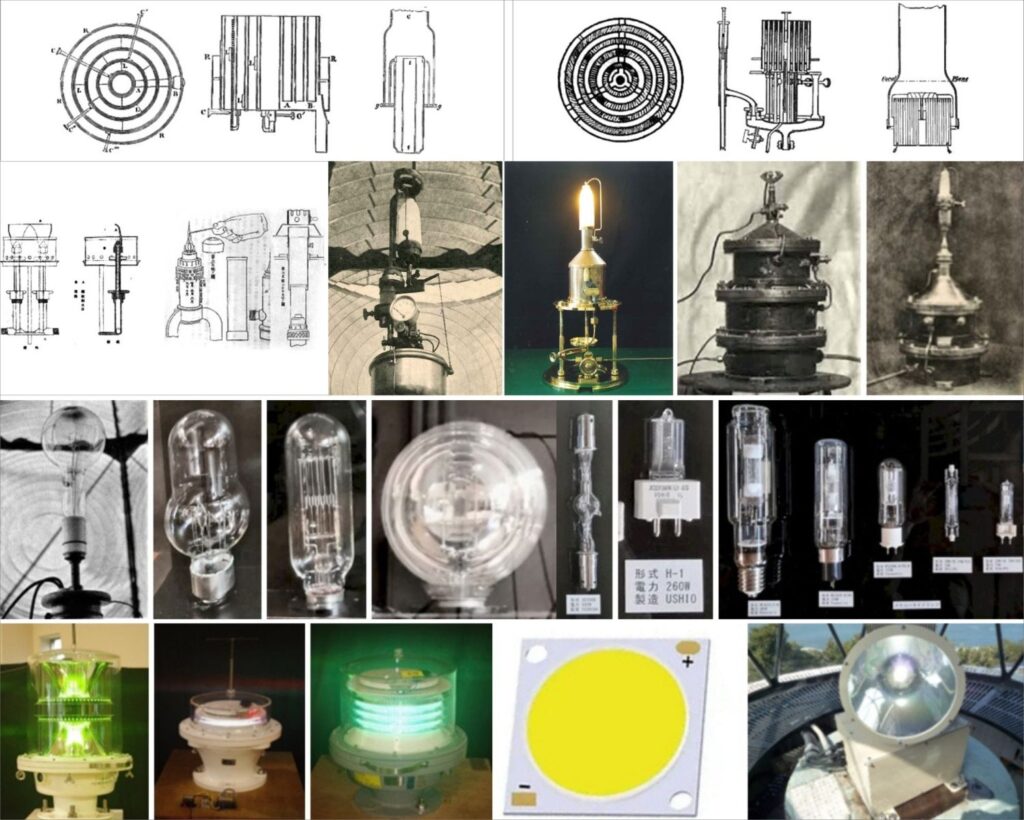

明治2年1月1日(1869年2月11日)、日本最初の洋式灯台「観音埼灯台」が点灯を開始した。灯器はフレネル式三重心火口が取り付けられ、燃焼油は日本産の菜種油が採用された。灯台の建設と灯器の取り付けは、フランス土木局燈台部から横須賀製鉄所に派遣されたルイ・フェリックス・フロランが監督した。次の野島埼灯台も彼が監督し、菜種油を使用したフレネル式四重心火口が取り付けられた(図1左)。日本の灯台はその後、英国の灯台技師T. スチーブンソンに教育を受けたリチャード・ヘンリー・ブラントンが手掛けた。彼の最初期の7基の灯台には、反射鏡付属のアルガンド式単心火口が取り付けられ、燃焼油は清国産の落花生油が採用された(図1右)。日本最初期の灯器は燃焼油が植物油であった点は共通するが、ブラントンの灯台は日本の地震を考慮したスチーブンソンの提案により、フレネルレンズ登場前の旧式の灯器が取り付けられていた。

図1.フレネル式四重心火口(左)とアルガンド式単心火口(右)

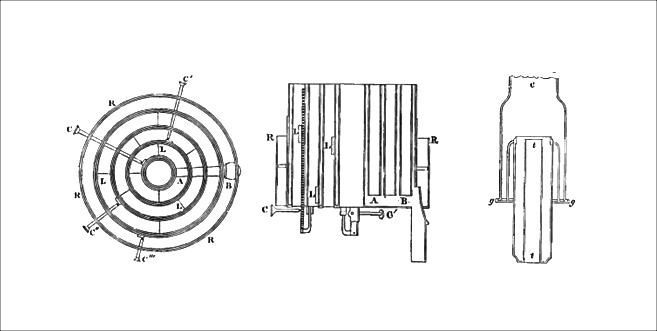

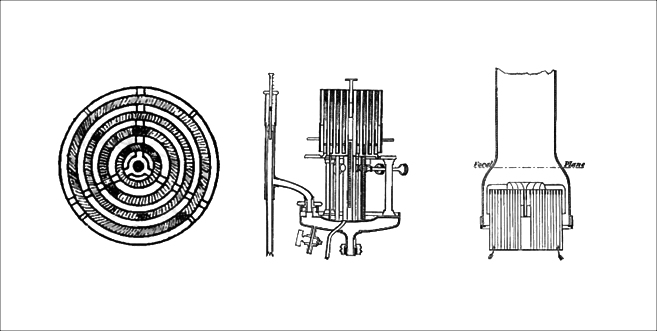

1872(明治5)年に燈台寮は、燃焼効率がよく光力が強い石油を使用するドテー式火口の採用を決め、新設の4等級以上の灯台に取り付けられ, 各地の植物油の火口も順次交換された(図2左・中央)。英国トリニティーハウスがドテー式火口の代わりに採用したダグラス式火口(石油使用)も、1876(明治9)年に尻屋埼灯台に三重心火口、1899(明治32)年に室戸岬灯台に最大級の六重心火口が取り付けられた(図2右)。5等級以下の灯台や当時灯竿と称した灯柱には、種油使用のシルベル式単心火口や石炭ガス加工が採用された。

図2.ドテー式四重心火口(左・中央)とダグラス式六重心火口(右)

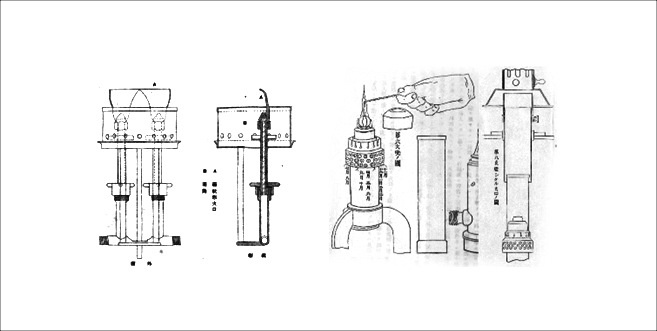

1889(明治22)年、関門海峡の無看守の鳴瀬立標に昼夜点灯したまま1 ~ 2週間持続できたリンドベルグ式揮発油持久灯火口が取り付けられた(図3左)。揮発油を受熱器で気化させ火口に導き燃焼させるもので、引火事故が相次いだため、航路標識管理所の石橋絢彦技師が、灯心(木綿)に不燃性の石綿を含ませた石綿灯心火口を考案し、鳴瀬灯標ほか各地の無看守灯台に取り付けられた。その後も無看守灯台は増加し、英仏の持久灯火口や、航路標識管理所の工場職員田中米蔵氏が考案した装薬持久灯火口が各地に取り付けられた(図3右)。

図3.リンドベルグ式揮発油持久灯火口(左)と装薬持久灯火口(右)